源自中医理论的营养学现代研究

《饮膳正要》为元太医忽思慧所撰以中医理论为指导的中国历史上第一部营养保健学专著,成于元朝天历三年(公元1330年),全书共三卷。卷一讲的是诸般禁忌,聚珍异馔。卷二讲的是诸般汤煎,食疗诸病及食物相反中毒等。卷三讲的是米谷品,兽品、禽品、鱼品、果菜品和料物等。

元世祖忽必烈对饮食卫生非常重视,他“食饮必稽于本草”,设置有执掌饮膳的太医四人,负责宫廷的补养调护之术,饮食百味之宜,且每日须将“所职何人,所用何物..标注于历,以验后效”,有较为严明的规章制度,这对于总结食疗经验是十分有利的。这一记录若从忽必烈执政算起至文宗天历三年(1260-1330)已有七十年的实验。

传统上,中国先民药食同源理论肇自炎帝神农氏,“求可食之物,尝百草,种五谷,以养人民”。《饮膳正要》药学理论一本《黄帝内经》和《神农本草经》,药食名后标注药食特征——性味,后为主治。忽思慧虽然晚张元素100年左右,但并未采纳归经理论。

中医营养学理论与中医药理论一脉相承。现代营养学却与现代药学理论有着明显的界限。理解中医营养学的现代科学特征,对于发展中医药保健品产业具有深远的意义。

王生万和胡镜清创立的能态转换理论,为科学阐释《饮膳正要》的分子生物学基础提供了理论支撑。

中药作用基础理论。中药药效学主要体现在四气、五味、归经。四气指温、凉、寒、热;五味指酸、苦、甘、辛、咸;归经是指中药的作用靶。《黄帝内经·至真要大论七十四》说“夫五味入味,各归所喜攻:酸先入肝,苦先入心,甘先入脾,辛先入肺,咸先入肾,久而增气,物化之常也,气增而久,夭之由也。”由于五味理论的长期运用,直到金代张元素,形成了系统的归经理论。

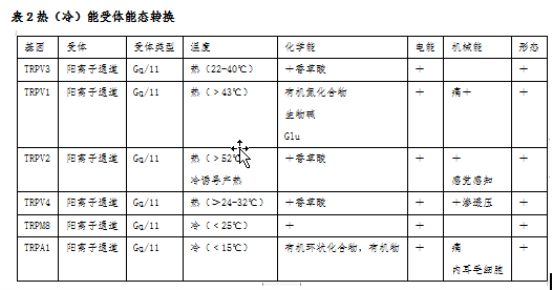

根据能态转换理论,中药性的科学内涵概述如下:中药性包含所谓四气,温凉寒热,根据内经理论分为六气。标准人感受自然界热能的受体有六种,它们是TRPV3,介导22-40℃的外温;TRPV1,介导大于43℃的外温;TRPV2,介导大于52℃的外温;TRPV4,介导24-32℃的外温和渗透调节;TRPM8,介导<25℃的外温;TRPA1,介导>15℃的外温。这些冷热受体在体内转换为化学能的途径有二:一是经感觉神经元经背根节转换为Glu化学能,二是经Gq途径,活化下游途径,联系第二、三级生命活性物质,进一步能态转换。

外界化学能也可以转换为热(冷)能。0.7uM辣椒素、40nM树脂毒素、5uM大麻素、H+、10uM白三烯B4、9uM15-(S)HET、8nM olvanil、0.27nM arvanil、38uM胡椒碱、200uM 2-APB(2-氨基乙酯二苯基硼酸)、100uM大蒜素、5-10uM香叶素毒素、ACEA、饱感因子(satiety factor)、油酰乙醇酰胺都可作为TRPV1活化直接激动剂,它们相当于大于43℃的外温效应。热活化TRPV1也可引起9.1mV/℃电压依赖的活性。阳离子活性Ga>Mg>Na=K=Cs。

100mM 2-APB、神经肽头激活剂(neuropeptide head activator)二苯基硼酸酐(diphenylboronic anhydride)可活化TRPV2,它们相当于大于52℃的外温效应。对辣椒素不敏感。阳离子活性Ga>Mg>Na=K=Cs。

30uM 2-APB、50-100uM DPA(二十二碳五烯酸)、1mM丁香酸、1mM麝香草酚、1mM异麝香草酚、1mM乙基香草醛、薄荷醇、桂醛(mM)为TRPV3活化直接激动剂,它们相当于22-40℃的外温效应。对辣椒素不敏感。热活化TRPV3也可引起电压依赖的活性。

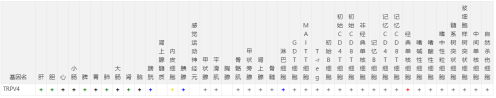

内生大麻素,花生四烯酸、5’6’-环氧-二十碳三烯酸150nM、佛波酯、4a-phorbol 12,13 didecanoate 10nM , PMA12nM、bisandrographalide 1uM为TRPV4活化直接激动剂,它们相当于24-32℃的外温效应。对辣椒素不敏感。减低渗透性260-200mOsm活化TRPV4.阳离子活性Ga>Mg>K>Cs>Rb>Na>Li。

以上为化学能经热感受受体在体内产生热效应。这些温度效应经不同的结构途径(如神经硬线)转换为化学能、电能、机械能等。

80uM薄荷脑、冰林(icilin)、40uM薄荷脑、280nM冰林、5mM桉树脑、5uM薄荷酮甘油缩醛(FRESCOLAT MGA)为TRPM8活化直接激动剂,它们相当于<25℃的外温效应。阳离子活性Cs>K>Na。

PLC偶合G蛋白偶联受体、1uM大蒜素、辣根中的芥末油,10uM异硫氰酸烯丙酯、12uM D9-THC、0.3mM香芹酚、5uM丙烯醛、10uM冰林、60uM肉桂醛、0.6mM丁香酸、0.6mM姜酚为TRPA1活化直接激动剂,它们相当于<15℃的外温效应。

以上为化学能经冷感受受体在体内产生冷效应。这些温度效应经不同的结构途径(如神经硬线)转换为化学能、电能、机械能等。

Gq介导的一二级生命活性物质受体(中药性配基)如下:

GRM1、GRM5、CHRM1、CHRM3、CHRM5、ADRA1A、ADRA1B、ADRA1D、HRH1、HTR2A、HTR2B、HTR2C.

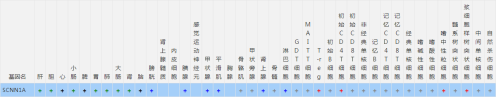

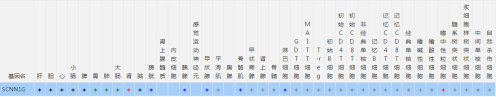

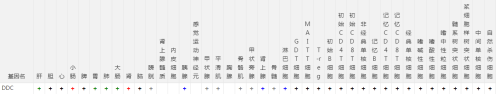

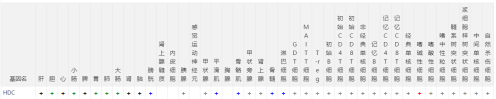

根据医学能态转换理论:中药味的科学内涵概述如下:味觉受体,除了分布在味蕾,也分布在消化道,其中一类3个TAS1R1,TAS1R2,TAS1R3,介导甜、鲜味,促代谢型谷氨酸受体GRM4也介导鲜味;二类味觉受体37个,如TAS2R1等介导苦味,化学敏感受体转运蛋白RTP3,RTP4介导苦味,瞬式受体钙通道TRPM5也介导苦,甜,鲜味,它们都属于G蛋白偶联受体;酸性敏感的离子通道(质子门控)ASIC1,ASIC2,ASIC3,ASIC4介导酸味,多囊肾病1样1PKD1L1也介导酸味;非电压门控钠通道SCNN1A,SCNN1B,SCNNID,SCNN1G感知和介导咸味;辛味由瞬式受体电位阳离子通道TRPV1,TRPV2, TRPV3, TRPV4,TRPV5,TRPV6介导。它们通过G蛋白和离子通道受体转换成阴阳(Glu/GABA)。通过三阴三阳转换到五行(Ach、NA、HA、5-HA、DA)。

五味阴阳之用:辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳。可以用下述公式表示:

GABA+Ach(厥阴)(标)=Ach风木(本);GABA+NA(少阴)(标)=NA君火(热)(本);GABA+HA(太阴)(本)=HA湿(标);Glu+A(相火)(标)=A火(本);Glu+5-HT(阳明)(标)=5-HT燥(本);Glu+DA(太阳)(标)=DA寒(本).

公式显示:GABA神经元的频段包含一个Ach频段,包含一个NA频段,一个HA频段;Glu包含一个A频段,包含一个5-HT频段,包含一个DA频段。HA为太阴,却包含在两个Glu和GABA两个频段内。

我们在使用能态转换方程时,应用中医基础理论第五理论。少阴太阳从本从标,太阴少阳从本,阳明厥阴不从标本,从乎中也。

归经理论就是药物作用部位,而药物作用位置的分子基础主要是该药的受体作用部位。根据中医基础理论十大定理,酸入肝,中医中肝系统的功能就是Ach系统的功能,而所归之经就是体内Ach系统的受体作用部位。苦入心,中医中心系统的功能就是NA系统的功能,而所归之经就是NA系统的受体作用部位。中医中脾系统的功能就是HA系统的功能,而所归之经就是HA系统的受体作用部位。中医中肺系统的功能就是5-HT系统的功能,而所归之经就是5-HT系统受体作用部位。中医中肾系统的功能就是DA系统的功能,而所归之经就是DA系统受体作用部位。长期使用一类药物就会破坏系统稳态,可能会导致疾病甚至死亡。

对《饮膳正要》的阐释:以粟米为例,饮膳正要中说:粟米 :味咸,微寒,无毒。主养肾气,去脾胃中热,益气。陈者良,治胃中热,消渴,利小便,止痢。唐本草注云∶粟类多种,颗粒细如粱米,捣细,取匀净者为浙米。根据能态转换方程,我们表示如下:

|

粟米 |

性 |

味 |

归经 |

|

|

|

微寒 |

咸 |

肾、脾、胃 |

|

|

分子 |

TRPA1 |

SCNNs |

阴阳 |

五行 |

|

|

DAs,HAs |

|||

|

粟米的能态转换理论分子作用图解 |

||

|

输入 |

能态转换方程 |

输出 |

|

粟米 |

味咸,微寒,无毒。

|

主养肾气,去脾胃中热,益气。陈者良,治胃中热,消渴,利小便,止痢。唐本草注云∶粟类多种,颗粒细如粱米,捣细,取匀净者为浙米。

|

|

IP |

|

OP |

|

粟米在体内作用的分子 |

|||||

|

性 |

味 |

归经 |

|||

|

TRPA1 |

SCNNs |

DAs |

HAs |

||

|

|

|

|

|

||

|

粟米作用的靶器官 |

|

|

TRPA1 |

|

|

SCNNs |

|

|

DDC |

|

|

HDC |

|

表中的归经根据本草纲目补充。

我们对《饮膳正要》进行现代科学阐释,目标不仅是为了证明中药药食同源理论的正确性,也是为了提炼在当代医学背景下,保健品产业未来的发展方向。