中医瘟疫理论与新型冠状病毒感染

中医瘟疫理论是中华民族数千年以来,在同瘟疫斗争的实践中产生并逐步成熟的。中国历史上,十九世纪以前,有文字记载的瘟疫约555次,时间跨度约两千六百多年【1】。人们同瘟疫作斗争的记录也反映在历代医学典籍中。以公元纪年为起点,公元前将近7个世纪,有记载的瘟疫有7次。

不晚于西汉成书的《黄帝内经》,标志着中医基础理论的成熟,中医瘟疫理论大约在那个时代奠基。《内经·刺法论》说:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似。”“疫之与疠,即是上下刚柔之名也,穷归一体也”《内经·六元正纪大论》曰∶“辰戌之岁,初之气,民厉温病。卯酉之岁,二之气,厉大至,民善暴死,终之气,其病温。寅申之岁,初之气,温病乃起。丑未之岁,二之气,温厉大行,远近咸若。子午之岁,五之气,其病温。己亥之岁,终之气,其病温厉。”似乎理论的成熟程度大于瘟疫实践。早期的药学著作《神农本草经》也记载了“徐长卿:主鬼物,百精,蛊毒,疫疾邪恶气温疟。”“升麻: 主解百毒,杀百老物殃鬼,辟温疾,障,邪毒蛊”“木香:主邪气,辟毒疫温鬼,”。

东汉时期疫病进入爆发时期。在张仲景生活的年代,从公元151年到公元219年期间,60多年共发生了17次瘟疫,特别是“建安纪年以来,犹未十稔,其死亡者三分有二,伤寒十居其七。”张仲景开创了瘟疫诊疗方法的先河,奠定了瘟疫诊疗的基础,直至今日新冠病毒诊疗,六版诊疗方案均以张仲景方为主方。张仲景被医家广泛的认为是伤寒学派的鼻祖。不管后世广义伤寒论如何发展,根据张仲景本人的说法,不能否认《伤寒论》是人类历史上第一部全面论述瘟疫诊疗方法的专著。他创立了六经辩证(《伤寒论》)和脏腑辩证(《金匮要略》)方法。与张仲景同时的华佗,其后的王叔和、巢元方、孙思邈、王焘等对瘟疫诊疗均有记载和论述。至宋代,以研究伤寒著称的朱肱总结说:“一岁之中,长幼疾状多相似,此名温疫也。四时皆有不正之气。春夏亦有寒清时,秋冬或有暄暑时。人感疫厉之气,故一岁之中,病无长少,率相似者,此则时行之气,俗谓之天行是也。”用一段话概括了历史上关于瘟疫的不同名称,“瘟疫、疫厉、时行之气、天行”统指瘟疫。朱肱生活在1050-1125年。七十多年共发生9次瘟疫。金元四大家之首的刘完素被后世认为是温病学的奠基人之一,生活在1120-1200年间,八十年间共发生28瘟疫。他研究了南北方诱发疾病的不同因素,首倡火热论,将《素问·至真要论》中所讲的病机十九条大加发挥,将六气引起的21种病症扩大到181种,并指出有56种是由火热引起的,提出火热病理论,把瘟疫列入温病范畴,为后世温病学说的形成奠定了基础。另一位大家张从正,生活在与刘完素几乎同时代,他私淑刘完素,但诊疗皆宗伤寒。“春之温病,夏之热病,秋之疟及痢,冬之寒气及咳嗽,皆四时不正之气也,总名之曰伤寒。人之劳役辛苦者,触冒此四时风、寒、暑、湿不正之气,遂成此疾。”朱丹溪生活在1281-1358年,这些年间共发生29次瘟疫。他在《丹溪心法》中说“瘟疫,众人一般病者是,又谓之天行时疫。”并提出:“治有三法,宜补、宜散、宜降”。后世王履、陶华、汪石山、李梴、龚廷贤对瘟疫理论多有阐发。至明末,张介宾(1563-1640年)时代,不到80年,共发生规模大小不等的瘟疫57次之多。张介宾在《景岳全书》中总结了《内经》时代至明代以前的瘟疫理论:他认为“瘟疫本即伤寒,无非外邪之病,但染时气而病无少长率相似者,是即瘟疫之谓。”提出:“治要有六∶曰汗、补、温、清、吐、下。”并集方100首。张介宾以前的瘟疫理论,辨析清晰,诊疗宗法伤寒,间有法河间者。

中医瘟疫理论革命性的思想诞生在战乱瘟疫爆发的明末清初。这一时期以吴又可为代表。吴又可(1586-1652)生活在一个瘟疫频发的年代,短短66年爆发了51次瘟疫,他亲眼目睹当时一些传染病流行地区一巷百余家、一门数十口,无一仅存者的惨景,深入到传染病流行区,进行医疗实践,通过对当时流行的传染病的详细研究,结合他自己丰富的治疗经验,并进行分析、总结,在公元1642年,写成了《温疫论》。《温疫论》提出:夫温疫之为病,非风非寒,非暑非湿,乃天地间别有一种异气所感,这种异气即戾气。至于无形之气,偏中于动物者,如牛瘟、羊瘟、鸡瘟;鸭瘟,岂但人疫而已哉?然牛病而羊不病,鸡病而鸭不病,人病而禽兽不病,究其所伤不同,因其气各异。提出“能知以物制气,一病只有一药之到病已”的原则。把戾气侵入途径分为“自天受”(空气传染)和“传染受”(接触传染),既可形成流行之疫,也可出现散发之疫。提出“达原”、“三消”等治法。严格地说,吴又可瘟疫理论“跳出三界外,不在五行中”,他不同于伤寒学派瘟疫理论,又不同于温病学派瘟疫理论。但后来的理论和实践证明,即使是瘟疫戾气理论,因为戾气最终要作用于人体,所以中医瘟疫诊治理论还是回到伤寒(广义伤寒)温病的理论体系中来了。《温疫论》对后世的影响很大,清代一些著名医家如戴天章、杨栗山、刘松峰、叶天士、吴鞠通等,都或多或少地在《温疫论》的基础上有所发挥,有所创新。与吴又可同时代医家如赵献可、陈世铎、张凤逵、喻嘉言、戴天章、周扬俊均对瘟疫理论及诊疗有所阐发。

清代是瘟疫高发的时代,也是瘟疫理论和实践大发展的年代,出现了一大批瘟疫理论和临床大家,其中叶天士、薛生白、吴鞠通、王孟英被称为温病四大家,他们根据当时的瘟疫理论和实践,把瘟疫归入温病,诊疗一如温病,也不排斥伤寒。叶天士(1667-1746)是清代温病理论和临床大家,是温病学的奠基人之一。他生活的年代,也是一个瘟疫流行的年代,短短79年间共发生瘟疫达57次。他首先提出"温邪上受,首先犯肺,逆传心包"的论点,概括了温病的发展和传变的途径,成为认识外感温病的总纲;还根据温病病变的发展,分为卫、气、营、血四个阶段,作为辨证施治的纲领;在诊断上则发展了察舌、验齿、辨斑疹、辨白疹等方法。这也是他治疗瘟疫的方法。他在《临证指南医案》中记载了五例瘟疫案例,全面展现了他的理法方药思想。薛生白《湿热病篇》为瘟疫的诊疗提供了另一种思路,理论上专以湿热为论。吴鞠通(1758-1836)是清代著名温病学家,吴鞠通的《温病条辨》,是温病学的一座里程碑。吴鞠通生活的79年间,共发生了61次瘟疫,他本人亲自参加瘟疫病人救治,他以《内经》温热病学说为立论依据,在温病气血营卫辩证的基础上创立三焦辨证。他认为温病有9种,吴又可所说的温疫是其中最具传染性的一种,除此之外,另外还有其它八种温病,可以从季节及疾病表现上加以区分,这是对于温病很完整的一种分类方法。他还提出寒疫的概念,他在寒疫论中说“世多言寒疫者,究其病状,则憎寒壮热,头痛骨节烦疼,虽发热而不甚渴,时行则里巷之中,病俱相类,若役使者然;非若温病之不甚头痛骨痛而渴甚,故名曰寒疫耳。盖六气寒水司天在泉,或五运寒水太过之岁,或六气中加临之客气为寒水,不论四时,或有是证,其未化热而恶寒之时,则用辛温解肌;既化热之后,如风温证者,则用辛凉清热,无二理也。”。与吴鞠通同时代和稍后的温病学家还有吴坤安、邵步青、俞根初等,各有立论,也有实践。王孟英(1808-1867)是清代另一著名温病大家。在他生活的59年中共发生29次瘟疫,他的代表作《温热经纬》搜集多种温热病著作,以《内经》、张仲景等之说为经,以叶桂(天士)、薛生白、陈平伯、余师愚等之说为纬,辨别温病的伏气、外感,多有创见。他说:“守真论温,风逵论暑,又可论疫,立言虽似创辟,皆在仲景范围内也”我们似乎看见,瘟疫理论经历了伤寒、瘟疫、温病,最后复归于广义伤寒。与王孟英同时和稍后的温病学家还有石芾南、雷丰、柳宝诒等,立论虽异,但不出广义伤寒之藩篱。

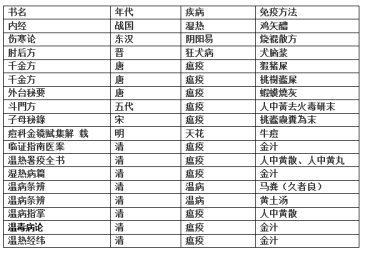

表18-1 历代中医瘟疫理论大家

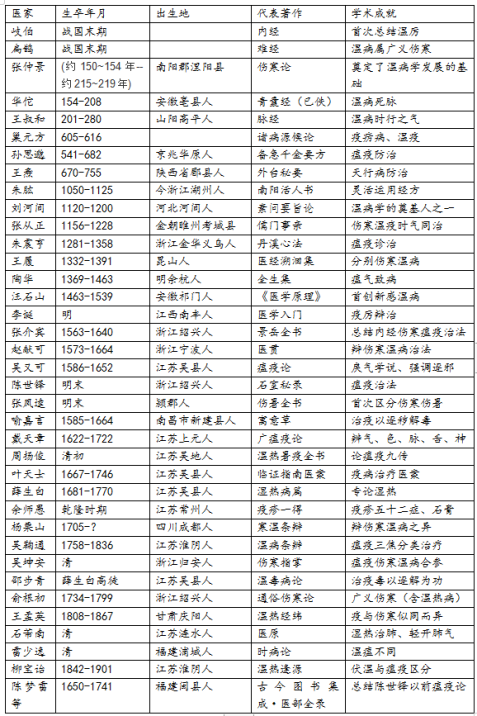

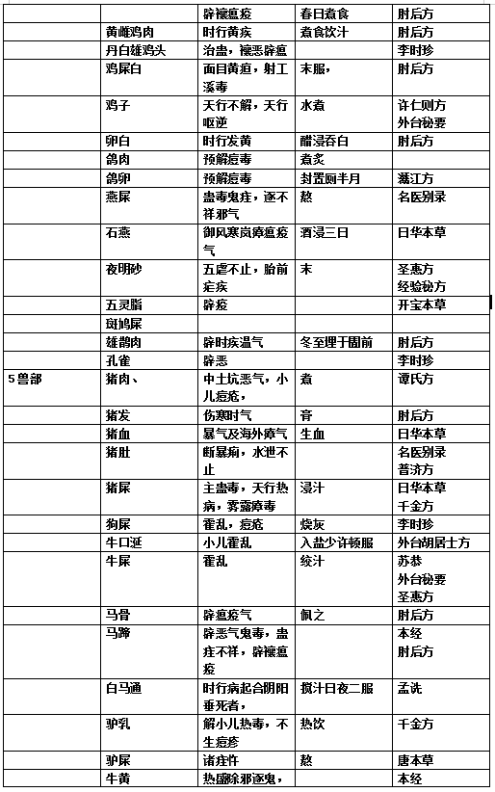

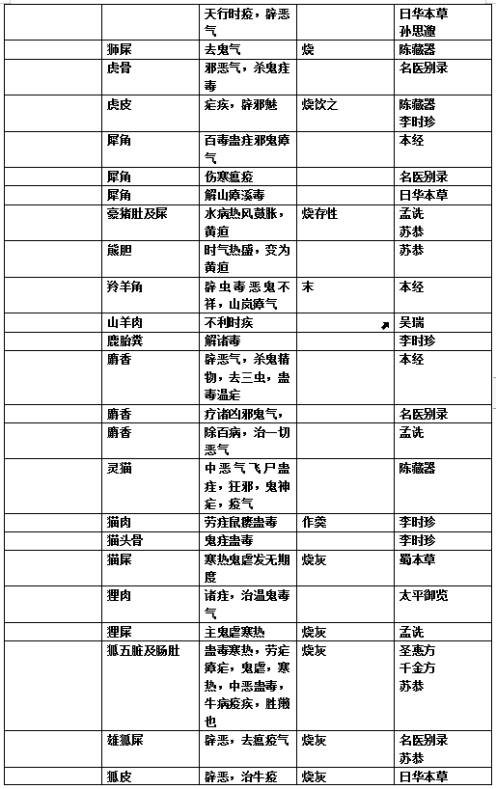

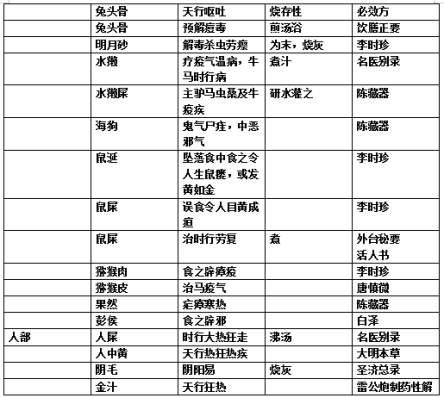

中医药学理论对瘟疫的治疗起了重要的作用。根据《黄帝内经》五行气化理论:草本矿物类药物以四气五味治病,动物类药物以其致病性治疗疾病。动物分类为蠕虫、羽虫、裸虫、介虫、鳞虫,然后为兽部人部。根据历代文献记载,约有100种动物药可用于治疗瘟疫类疾病。虫部7个,禽部24个,介部13个,鳞部3个,兽部49个,人部3个。

表18-2-1动物药致(治)瘟疫简表

表18-2-2 动物药致(治)瘟疫简表

表18-2-3 动物药致(治)瘟疫简表

表19-2-4 动物药致(治)瘟疫简表

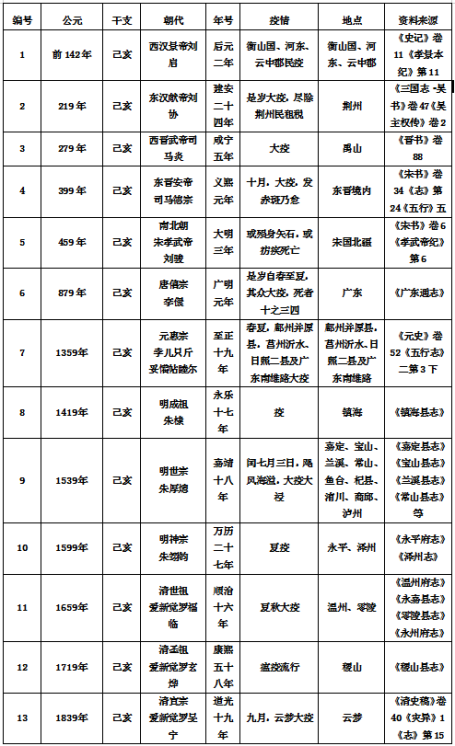

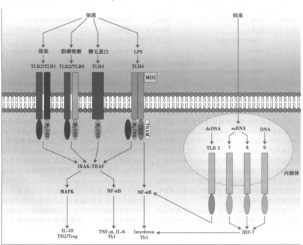

中医瘟疫理论中,疾病的共性特点为传染性,发病原因有三,一是运气致病,二是天行非时气致病,三是天地之戾气。运气致病学说来源于《黄帝内经》的五运六气理论。《内经·六元正纪大论》曰∶“辰戌之岁,初之气,民厉温病。卯酉之岁,二之气,厉大至,民善暴死,终之气,其病温。寅申之岁,初之气,温病乃起。丑未之岁,二之气,温厉大行,远近咸若。子午之岁,五之气,其病温。己亥之岁,终之气,其病温厉。”吴鞠通在其《温病条辨》开篇就引用了这一段经文。但在全书中并无进一步阐发。由于2019年(己亥)年“终之气”,全国以武汉为中心爆发了新冠病毒疫情,与《内经》记载相符,引发了对瘟疫发生的理论预测。我们以“己亥之岁,终之气,其病温厉”为例,对历史上从公元前七世纪至2019年己亥年发生的疫情进行统计,发现2700多年间己亥年共发生疫情14起,而这期间共有45个己亥年,占32.1%。具有明确记载发生在“终之气”的,只有2019年1次。所以运气致病学说有待于进一步研究。

表18-3 历史己亥年瘟疫流行状况表

天行非时气致病学说也来自《黄帝内经》,《本病论篇第七十三(遗篇)》云:“失之迭位者,谓虽得岁正,未得正位之司,即四时不节,即生大疫。”《刺法论》说:“五疫之至,皆相易染,无问大小,病状相似。”巢元方《诸病源候论》解释说:“时行病者,是春时应暖而反寒,夏时应热而反冷,秋时应凉而反热,冬时应寒而反温,此非其时而有其气,是以一岁之中,病无长少,率相似者,此则时行之气也。”宋陈言(1131-1189)《三因极一病证方论》说“夫疫病者,四时皆有不正之气,春夏有寒清时,秋冬亦有暄热时,一方之内,长幼患状,率皆相类者,谓之天行是也。”明陶华(1369-1463)《伤寒六书》中说:时气者,乃天时暴厉之气,流行人间。凡四时之令不正者,则有此气行也。若春应温而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反温,此时行不正之气也。邪伤真气。若近秽气而伤真气,正如牆壁不固,贼乃敢入;若正气既盛,邪气难侵矣。其病势与伤寒相类。盖伤寒因寒而得之,时气乃感疫疠之气而得之。不可与伤寒同治,惟发散之药则同矣。吴鞠通《温病条辨》也继承了《内经》这一理论。他说“温疫者,厉气流行,多兼秽浊,家家如是,若役使然也。”

戾气致病学说源于明代医家吴又可,他在《瘟疫论·原病》中说:“病疫之由,昔以为非其时有其气,春应温而反大寒,夏应热而反大凉,秋应凉而反大热,冬应因风雨阴晴,稍为损益,假令秋热必多晴,春寒因多雨,较之亦天地之常事,未必多疫也。伤寒与中暑,感天地之常气,疫者感天地之疠气,在岁有多寡;在方隅有浓薄;在四时有盛衰。此气之来,无论老少强弱,触之者即病。邪自口鼻而入,则其所客,内不在脏腑,外不在经络,舍于伏脊之内,去表不远,附近于胃,乃表里之分界,是为半表半里,即《针经》所谓横连膜原是也。” “邪之所着,有天受,有传染,所感虽殊,其病则一。凡人口鼻之气,通乎天气,本气充满,邪不易入,本气适逢亏欠,呼吸之间,外邪因而乘之”以研究时病著称的清末名医雷丰在《时病论》中说:“温者,温热也;瘟者,瘟疫也;其音同而其病实属不同。又可《瘟疫论》中,谓后人省 加 为瘟,瘟即温也。鞠通《温病条辨》,统风温、温热、温疫、温毒、冬温为一例。两家皆以温瘟为一病。殊不知温热本四时之常气,瘟疫乃天地之厉气,岂可同年而语哉!夫四时有温热,非瘟疫之可比。如春令之春温、风温,夏令之温病、热病,长夏之暑温,夏末秋初之湿温,冬令之冬温,以上诸温,是书皆已备述,可弗重赘。而鞠通先生之书,其实为治诸温病而设也。至于瘟疫之病,自唐宋以来,皆未详细辨论。迨至明末年间,正值凶荒交迫,处处瘟疫,惨不堪言,吴又可先生所以着《瘟疫论》一书。所谓邪从口鼻而入,则其所客,内不在脏腑,外不在经络,舍于伏脊之内,去表不远,附近于胃,乃表里之分界,是为半表半里,即《针经》所谓横连膜原是也。其初起先憎寒而后发热,日后但热而无憎寒。初得之二、三日,其脉不浮不沉而数,头痛身疼,昼夜发热,日晡益甚者,宜达原饮治之。咸丰八载,至同治纪元,吾衢大兵之后,继以凶年,沿门合境,尽患瘟疫。其时丰父子延医用方,皆宗又可之法也。”

瘟疫是戾气致病,戾气属病因范畴,病机是疾病的发端,是在病因作用下,人体系统偏离平人状态的关键点,它的太过和不及输出对应的表型就是症状。一个系统发生病变可产生多个症状,多个系统发生病变也可能只产生一个症状,这些症状就叫证,症状和证产生的内在根源是病机,辨证论治就是找病机的过程。

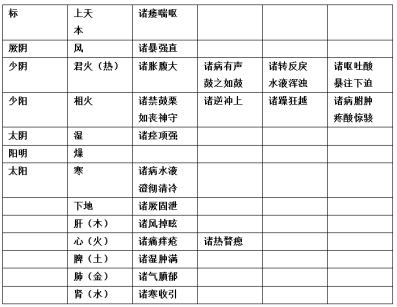

《黄帝内经》提出的病机十九条完整论述了症状和病机之间的关系。

表18-4 病机十九条简表

这一过程我们可以用能态转换方程表示。无论何种外邪,一旦进入人体,它必会经过如下能态转换方程产生症状。我们会根据病机十九条辨析病性和受累系统,然后根据病位加病性进行辨证论治。

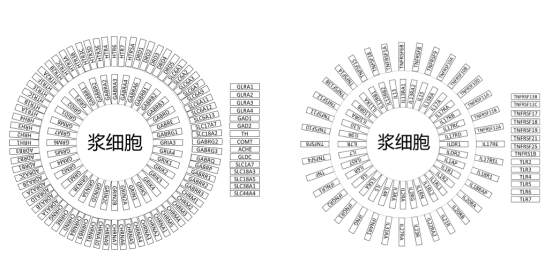

Ip 平人域内输入 、Glu1 厥阴、V3 风、Glu2 少阴 V1热、Glu3 少阳 V2 暑;GB1太阴 V4湿、GB2阳明 M8 燥、GB3 太阳 A1寒;Achs 木、NAs 火、HAs 土、5-HTs 金、DAs 水;Op 平人域内输出

两个图代表了人体内生理气化状态,左图为三阴三阳标本,右图为五脏合五行系统。根据伤寒论系统,任何一个三阴三阳和风热暑湿燥寒标本输入系统,系统都会趋于稳态,产生一个正常形态行为情感输出,任何一个系统太过,人体系统都会经过稳态到失稳态进而产生一系列“实”病态输出,我们称之为“实”症(状)。病机十九条反映了疾病症状和系统之间关系的规律,我们可以症状判断系统状态,通过调整系统状态治疗疾病,使系统恢复稳态。我们通过人体空间位置症状判断一个以上系统功能状态,中医理论称为:“辩证”通过“辨证论治”调整整个系统状态。任何一个系统不及,人体系统都会经过稳态到失稳态进而产生一系列“虚”病态输出,我们称之为“虚”症(状)。中医理论人体维系能态转换方程的结构基础是三阴三阳六经,五行五脏,经络、营卫气血、三焦。根据中医解析的人体结构,中医瘟疫理论辨证方法有:戾气进入人体后,可以通过六经辨证来辨析阴阳标本中气位置,可以通过脏腑辨证来辨析病性病位,可以通过经络辨证来辨析病性病位,可以通过营卫气血来辨析病性病位,也可以通过三焦辨证来辨析病性病位。辨证论治的结果就是让我们回到能态转换方程表示的平气上来。

中医瘟疫理论病性诊断方法主要有:辨证候、辩色、辩脉、辨舌等。

(一)辨证候

根据中医瘟疫理论,尽管致病原因不同,但这些外气,在体内的定位转变途径,却有规律可循。以《伤寒论》六经分证为例:太阳病症状 :发热、恶寒、恶风、热多寒少、头疼、身疼、身痒、无汗自汗、筋惕肉瞤头眩身搖、喘、渴、鼻衄、汗出胁痛、烦躁、咳嗽、小便数、蓄血、嗜卧、发黃。阳明经症状:里证、潮热谵狂、潮热、自汗头汗、但漱水不欲咽、口燥咽干、谵语、发狂、呕、吐、咳逆、吐血。少阳经症状:往来寒热、发斑、阳毒、结胸、痞满、咽喉痛。太阴经症状:腹痛、腹胀满、汗后寒热。少阴经脉证治:吐利、下利、咳嗽、咽痛咽干、衄血、烦躁。厥阴经症状:手足逆冷、阴毒、吐长虫。

以《瘟疫论》为例,根据《广瘟疫论》,表证症状包括:发热、恶寒、寒热往来、头痛、头眩、头胀、头重、目胀、项强酸、背痛酸、腰痛酸、膝痛酸、胫腿痛酸、足痛、肩臂痛酸、腕痛、周身骨节酸痛、身重、自汗、盗汗、战汗、狂汗头肿、面肿、颈项肿、耳旁肿、胸红肿、周身红肿、发黄、发疹、发斑。

里证症状包括:烦躁、呕、咳、渴、口苦、口甘、唇燥、齿燥、鼻孔干、耳聋、鼻如烟煤、鼻孔扇张、咽干、咽痛、舌燥、舌强、舌卷短、胸满痛、胁满痛、腹满痛、少腹满痛、自利、便血、便脓血、大便闭、小便不利、小便黄赤黑、小便多、遗尿、囊缩、多言、谵语、狂、善忘、昏沉、循衣摸床撮空、多睡、身冷、呃逆、吐蛔。

温病条辨:发热、头痛、微恶风寒、身热自汗、咳、发斑、恶寒、身重而痛、脉弦细芤迟 手足逆冷、微恶寒、面赤烦渴、脉濡而数、骨节疼烦、时呕、脉平、面目俱赤、语声重浊、呼吸俱粗、大便闭、面赤口干舌燥、齿黑唇裂、心中烦、不得卧、真阴欲竭。

当戾气进入人体后,或入脏腑经络,或入营卫气血、或入三焦。外邪感人,受本难知,因发知受,发则可辨(钱潢)。当疾病表现出症状的时候,通过辩证,找到病机,病机就是我们治病的靶。表18-5显示了《伤寒论》《温病条辨》症、证与病机“标”的关系,根据标本中气理论找出病本或中气,随证治之。

(二)辩脉证

《素问·脉要精微论》色合五行,脉合阴阳。通过色脉来确定疾病损害的系统,与“症”“证”合参,以求精确诊断。具体参《伤寒论》脉法,《瘟疫论》脉法,《温病条辨》脉法。

六经脉证

太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。

太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。

阳明中风,口苦咽干,腹满微喘,发热恶寒,脉浮而紧;阳明病脉迟,虽汗出,不恶寒者,其身必重,短气腹满而喘,有潮热者,此外欲解,可攻里也,阳明病,谵语发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之。阳明病,脉浮而紧,咽燥口苦,腹满而喘,发热汗出,不恶寒,反恶热,身重。

伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳。

太阴中风,四肢烦疼,阳微阴涩而长者,为欲愈。伤寒脉浮而缓,手足自温者,系在太阴。

表18-5 中医发热病症状简表

少阴之为病,脉微细,但欲寐也。病人脉阴阳俱紧,反汗出者,亡阳也。少阴病,脉细沉数,病为在里,不可发汗。少阴病,脉微,不可发汗,亡阳故也。少阴中风,脉阳微阴浮者,为欲愈。少阴病,脉微细沉,但欲卧,汗出不烦,自欲吐,至五六日,自利,复烦躁,不得卧寐者,死。

厥阴中风,脉微浮,为欲愈;不浮,为未愈。

瘟疫表里脉证

戴天章《广瘟疫论》阐发吴又可《瘟疫论》,辩治瘟疫分表里两证:

而表证发热,脉不浮、不沉而数,寸大于关尺,热在皮肤,扪之烙手,久按反轻,必兼头痛、项强、腰痛、胫酸,或头面、身体、皮肤有红肿疼痛。诸证不必全现,有一于此,便是表证发热。

里证发热,脉或滑,或沉数,或洪滑,关尺盛于寸,热必在肌肉、筋骨,初扪热轻,久按热甚,必兼烦渴,胸腹满,大便或不通,或自利,或便血及脓,小便黄赤,或谵妄、狂昏。诸证虽不必全现,必兼二、三证方是里证发热。

半表半里发热,脉多弦,胸胁满,或热或止,或口苦咽干,目眩耳聋,或目赤,或喜呕心烦,或兼见表里证。

吴鞠通《温病条辨》营卫气血三焦脉证:凡病温者,始于上焦,在手太阴。

太阴之为病,脉不缓不紧而动数,或两寸独大,尺肤热,头痛,微恶风寒,身热自汗,口渴,或不渴,而咳,午后热甚者,名曰温病。

形似伤寒,但右脉洪大而数,左脉反小于右,口渴甚,面赤,汗大出者,名曰暑温。

头痛微恶寒,面赤烦渴,舌白,脉濡而数者,虽在冬月,犹为太阴伏暑也。

头痛恶寒,身重疼痛,舌白不渴,脉弦细而濡,面色淡黄,胸闷不饥,午后身热,状若阴虚,病难速已,名曰湿温。

骨节疼烦,时呕,其脉如平,但热不寒,名曰温疟。

秋感燥气,右脉数大,伤手太阴气分。

面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热,不恶寒,日晡益甚者,传至中焦,阳明温病也,脉浮洪躁甚者,白虎汤主之;脉沉数有力,甚则脉体反小而实者,大承气汤主之。

脉洪滑,面赤身热头晕,不恶寒,但恶热,舌上黄滑苔,渴欲凉饮,饮不解渴,得水则呕,按之胸下痛,小便短,大便闭者,阳明暑温,水结在胸也。

湿之入中焦,有寒湿,有热湿,有自表传来,有水谷内蕴,有内外相合。其中伤也,有伤脾阳,有伤脾阴,有伤胃阳,有伤胃阴,有两伤脾胃。伤脾胃之阳者十常八、九,伤脾胃之阴者十居一、二.彼此混淆,治不中款,遗患无穷,临证细推,不可泛论。

湿温:湿热上焦未清,里虚内陷,神识如蒙,舌滑脉缓,人参泻心汤加白芍主之。

下焦:风温、温热、温疫、温毒、冬温,邪在阳明久羁,或已下,或未下,身热面赤,口干舌燥,甚则齿黑唇裂,脉沉实者,仍可下之;脉虚大,手足心热甚于手足背者,加减复脉汤主之。

暑邪深入少阴消渴者,连梅汤主之,入厥阴麻痹者,连梅汤主之;心热烦躁神迷甚者;先与紫雪丹,再与连梅汤。

湿之为物也,在天之阳时为雨露,阴时为霜雪,在山为泉,在川为水,包含于土中者为湿。其在人身也,上焦与肺合,中焦与脾合,其流于下焦也,与少阴癸水合

湿温久羁,三焦弥漫,神昏窍阻,少腹硬满,大便不下,宣清导浊汤主之。

燥久伤及肝肾之阴,上盛下虚,昼凉夜热,或干咳,或不咳,甚则痉厥

(三)辩色

戴天章《广瘟疫论》辨析了瘟疫之面色,与《内经》望五色多有不同:风寒主收敛,敛则急,面色多绷急而光洁;瘟疫主蒸散,散则缓,面色多松缓而垢晦。人受蒸气则津液上溢于面,头目之间多垢滞,或如油腻,或如烟熏,望之可憎者,皆瘟疫之色也。一见此色,虽头痛、发热,不宜轻用辛热发散;一见舌黄、烦、渴诸里证,即宜攻下,不可拘于下不厌迟之说。

(四)辩舌

戴天章注解吴又可《瘟疫论》之《广瘟疫论》首次描述了瘟疫舌苔诊法:风寒在表,舌多无苔,即有白苔,亦薄而滑;渐传入里,方由白而黄,由黄而燥,由燥而黑。瘟疫一见头痛、发热,舌上即有白苔,且浓而不滑;或色兼淡黄;或粗如积粉。若传经入胃,则兼二、三色,又有白苔即燥与至黑不燥者。大抵疫邪入胃,舌苔颇类风寒,以兼湿之故而不作燥耳。惟在表时,舌苔白浓,异于伤寒。能辨于在表时,不用辛温发散,入里时,而用清凉攻下,斯得矣。

临床瘟疫大家叶天士《湿热论·察舌》描述六种舌苔辩证,实在是简便有效的诊断方法。

白苔:舌苔白浓而干燥者,此胃燥气伤也;舌白而薄者,外感风寒也;若薄白而干者,肺液伤也;若苔白而底绛者,湿遏热伏也;再有不拘何色舌生芒刺者,皆是上焦热极也,舌上白苔粘腻,吐出浊浓涎沫者,其口必甜,此为脾瘅;若舌上苔如碱者,胃中宿滞挟浊秽郁伏;若舌白如粉而滑,四边色紫绛者,温疫病初入募原,未归胃腑。

黄苔:黄苔不甚浓而滑者,热未伤津;虽薄而干者,邪虽去而津受伤也。

绛舌:热传营,舌色必绛。绛、深红色也;初传,绛色中兼黄白色,此气分之邪未尽也;纯绛鲜泽者,包络受邪也;舌绛而干燥者,火邪劫营;色绛而舌心干者,乃心胃火燔,劫烁津液;舌心独绛而干者,亦胃热而心营受灼也。延及于尖,为津干火盛之候;舌尖独绛而干,此心火上炎;烦渴烦热,舌心干,四边色红,中心或黄或白者,此非血分也,乃上焦气热烁津;舌绛望之若干,手扪之原有津液,此津亏湿热熏蒸,将成浊痰,蒙闭心包;舌色绛而上有粘腻似苔非苔者,中挟秽浊之气;舌绛而抵齿难伸退场门者,痰阻舌根,有内风;舌绛而光亮者,胃阴亡;舌绛而有碎点黄白者,将生疳也;大红点者,热毒乘心也;其有虽绛而不鲜,干枯而痿者,此肾阴涸也。

紫舌:有热传营血,其人素有瘀伤宿血在胸膈中,舌色必紫而暗,扪之潮湿;若紫而肿大者,乃酒毒冲心;紫而干晦者,肾肝色泛也,难治。

淡红舌:舌若淡红无色,或干而色不荣者,乃是胃津伤而气无化液也。

黑苔:舌无苔而有如烟煤隐隐者,慎不可忽视。如口渴烦热而燥者,平时胃燥也;若不渴肢寒而润者,乃挟阴病;舌黑而滑者,水来克火,为阴症;若见短缩,此肾气竭也,为难治;舌黑而干者,津枯火炽;若黑燥而中心浓者,土燥水竭。

(一)环境预防

总结中国古代瘟疫环境预防方法大体有六:辟、隔、检、熟、消、葬。

辟 《素问·上古天真论》说: “虚邪贼风,避之有时。”《刺法论》云:余聞五疫之至,皆相染易,無問大小,病狀相似,不施救療,如何可得不相移易者?岐伯曰:不相染者,正氣存內,邪不可干,避其毒氣。宋代还用艾蒿等药物驱赶蚊虫以防止瘟疫。

隔 设立隔离病坊,阻止疾病传播。公元2年,青周大疫,平帝诏曰:“民疾疫者,舍空邸第,为置医药。”可见当时是由政府安排宅房作为隔离医院,用以治疗瘟疫患者。

检 建立防疫管理,设立边境检疫。控制瘟疫的一个重要环节是建立完善的国家防疫管理系统,并建立边境检疫制度以控制国际间的传播。湖北出土文物《封诊式》竹简中记载了在战国时期就有逐级报告传染病和对可疑病例调查的制度。清朝政府还设有“查痘章京”官职,专事痘疹的防疫检查。清朝刊行的《海录》记载“凡有海艘回国,及各国船到本国,必先遣人查看有无出痘疮者,若有则不许入口,须待痘疮平愈,方得进港内。”

熟 注意饮食卫生,中国自古就有饮开水、餐熟食的习惯。明代人已十分讲究饮水卫生,李时珍《本草纲目》专门有一个水部,其中说:“凡井水有远从地脉来者为上,有从近处江湖渗来者次之,其城市近沟渠污水杂入者成碱,用须煮滚。”

消 改善环境条件,药物预防消毒,通过环境卫生的改善以减少瘟疫的传播。秦汉时期就有建立人工湖和饮水池的记载,还认识到患病的动物和牲畜可以传染疾病,切不可让其污染水源。据秦代出土的竹简记载,凡来秦国入城的宾客入城时,其乘车和马具要经过火燎烟熏以消毒防疫。

葬 妥善安葬亡者由于瘟疫的传染性,未经妥善安置的尸体将进一步传染疾病,危害家人和环境。西汉时期,平帝曾下诏,按每家死于瘟疫的人数赐与不等的安葬费。唐朝时期对瘟疫时期掩埋尸体十分重视,唐太宗曾派使者沿城巡行,发现尸骸迅速掩埋。唐玄宗在大疫其间下令,死者尸体一定要家人掩埋,无人管者,由地方官负责安置。

(二)药物预防

涂抹 如《外治寿世方》记载:“雄黄研细末,水调多敷鼻孔中, 即与病人同床,亦不传染。”或用油调敷鼻孔,如《经验良方全集》记载:“辟疫方:用雄黄末,菜油调,涂鼻中。”香薰、焚烧 《良朋汇集经验神方》记载:“凡遇天年大行瘟疫,四时不正,一切疠气者,多以苍术烧之,能辟瘟邪,至奇。唐代孙思邈记载了十多种预防方。

直接口服 《松峰说疫》记载:“元日五更,以红枣祭五瘟毕,合家食之吉。”《本草纲目》记载:“三岁陈枣核中仁(常服百邪不干)。”《医学入门》记载:“凡人疫家,用麻油服之。”捣汁服:《本草纲目》记载:“蒜(时气温病,捣汁服。立春元旦,作五辛盘食,辟温疫。)”常用药物还有生葛、芜青等。

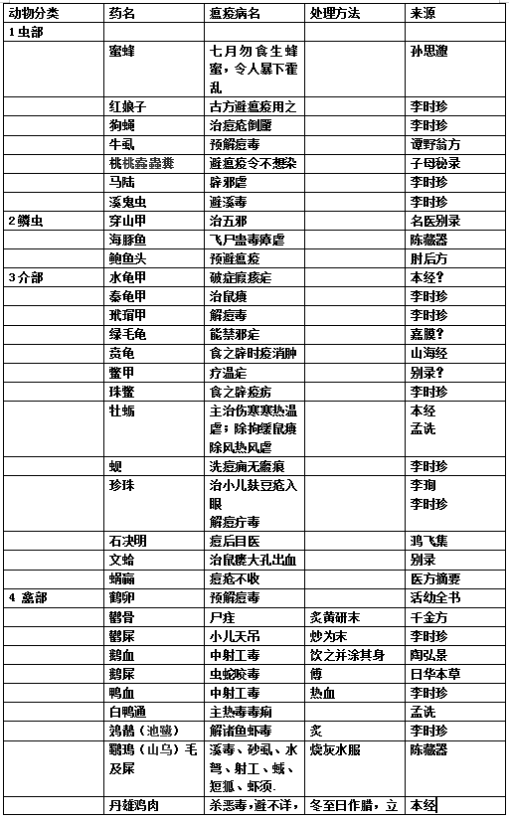

(三)口服或接种减毒疫苗

中医应用口服免疫方法治疗疾病可以追溯到《内经》时代。这是中医免疫制剂最早应用减毒肠道微生物治疗腹部鼓胀疾患。张仲景用烧裩散治疗男女性传播疾病。《肘后方》记载了用犬脑浆治疗狂犬病,《千金方》用猳猪屎治疗猪传人疫病,桃树蠹屎治疗虫源性疫病。

五代《斗门方》用人中黄减毒发治疗人源性瘟疫,明末清初,瘟疫流行,著名温病大家喜用金汁治疗瘟疫,叶天士《临证指南医案》瘟疫五条病案均在清解的基础上加用金汁,以取得临床疗效。周俊扬、薛生白、吴坤安、邵登瀛、吴鞠通、王孟英都善用人中黄、金汁等口服减毒疫苗治疗瘟疫。吴鞠通还用黄土汤作为减毒疫苗用于瘟疫治疗。至迟明代《痘科金镜赋集解》记载了用牛痘治疗天花的方法。

表18-6 中医口服疫苗简表

中医治疗瘟疫强调:以人为中心,守正祛邪;正气存内,邪不可干;给邪以出路。

张仲景在《伤寒杂病论》对瘟疫的治疗提出了高屋建瓴的指导方针“观其脉证,知犯何逆,随证治之”。《伤寒论》六经260方,一方一证,简练实用,每方均可用于瘟疫治疗,具有很强的理论性和实践性。

明代以前,治疗瘟疫的方法同伤寒,根据张介宾总结,瘟疫本即伤寒,然亦有稍异。治要有六∶曰汗、补、温、清、吐、下。列方九十七,加备用方三首共一百方如下:麻桂饮、理阴煎、补中益气汤、麻黄汤、桂枝汤、补阴益气煎、参苏饮、十神汤、九味羌活汤、五积散、败毒散、荆防败毒散、柴葛煎、葛根汤、柴葛解肌汤、归葛饮、神术散、升麻葛根汤、归柴饮、柴陈煎、柴芩煎、羌活升麻汤、柴苓汤、柴苓饮、十全大补汤、圣散子、五瘟丹、六神通解散、四逆汤、平胃散、六味回阳饮、四逆散、和胃饮、防风通圣散、五福饮、五苓散、藿香正气散、六物煎、一柴胡饮、普济消毒饮、独参汤、二柴胡饮、人参白虎汤、温胃饮、三柴胡饮、柴胡白虎煎、胃关煎、四柴胡饮、竹叶石膏汤、理中汤、五柴胡饮、三黄石膏汤、附子汤、正柴胡饮、黄连解毒汤、白虎汤、小柴胡汤、《局方》凉膈散、太清饮、大柴胡汤、解瘟热毒法、玉泉散、大补元煎、羌活胜湿汤、益元散、四君子汤、葛根牛蒡汤、抽薪饮、五君子煎、陶氏黄龙汤、茵陈饮、大温中饮、调胃承气汤、玉女煎、大和中饮、五利大黄汤、犀角散、大厘清饮、漏芦升麻汤、悉尼浆、小青龙汤、连翘消毒散、大青丸、金沸草散 、参 、托里散 、玉烛散、大承气汤、托里消毒散、百顺丸、独圣散、栀子仁汤、清凉救苦散、茶调散、鸡子清饮、犀角升麻汤、吐法、犀角地黄汤等共九十七首。论外备用方三首夺命散 芩连消毒散 陈氏正气散。

与张介宾几乎同时代的吴又可根据戾气发病提出新的治疗策略和方法。治以逐邪为主,调养为辅。逐邪法虽思路上以戾气处理为主,但也会根据人体中医解剖结构随证治之。代表方有:达原饮、三消饮、白虎汤、大承气汤、小承气汤、调胃承气汤、桃仁承气汤、犀角地黄汤、茵陈汤、瓜蒂散、芍药汤、柴胡汤、黄芪汤、清燥养营汤、柴胡养营汤、承气养营汤、蒌白养营汤、柴胡清燥汤、参附养营汤、半夏藿香汤、黄龙汤、人参养营汤、六成汤、七成汤、猪苓汤、桃仁汤。共计26方。

温病集大成者吴鞠通将瘟疫归在温病范围,以营卫气血辩证和三焦辨证为主,随证治之。

上焦:桂枝汤方、辛凉平剂银翘散方、辛凉轻剂桑菊饮方、辛凉重剂白虎汤方、白虎加人参汤方、玉女煎去牛膝熟地加细生地元参方、犀角地黄汤方、悉尼浆方、五汁饮方、栀子豉汤方、瓜蒂散方、清营汤、化斑汤方、银翘散去豆豉加细生地丹皮大青叶倍元参方、清宫汤方、安宫牛黄丸方、紫雪丹方、局方至宝丹方、普济消毒饮去升麻柴胡黄芩黄连方、水仙膏方、三黄二香散方、清暑益气汤方、新加香薷饮方、白虎加苍术汤方、生脉散方、清络饮方、清络饮加甘桔甜杏仁麦冬汤知母方、小半夏加茯苓汤再加浓朴杏仁方、清营汤方、清络饮加杏仁薏仁滑石汤方、银翘散去牛蒡子元参加杏仁滑石方、银翘散加生地丹皮赤芍麦冬方、银翘散去牛蒡子元参芥穗加杏仁石膏黄芩方、加减生脉散方、三仁汤方、清宫汤去莲心麦冬加银花赤小豆皮方、银翘马勃散方、宣痹汤、千金苇茎汤加滑石杏仁汤、一物瓜蒂汤方、桂枝姜附汤、白虎加桂枝汤方、杏仁汤方、加减银翘散方、桑杏汤方、沙参麦冬汤、翘荷汤、清燥救肺汤方、杏苏散方、桂枝柴胡各半汤加吴萸楝子茴香木香汤方、 回生丹方、复亨丹方、霹雳散方。

中焦:大承气汤方、减味竹叶石膏汤方、小承气汤、调胃承气汤、承气合小陷胸汤方、增液汤方、益胃汤方、银翘汤方、清燥汤方、护胃承气汤方、新加黄龙汤、宣白承气汤方、导赤承气汤、牛黄承气汤、增液承气汤、栀子豉加甘草汤、黄连黄芩汤方、栀子柏皮汤方、茵陈蒿汤、冬地三黄汤方、小陷胸加枳实汤方、半夏泻心汤去干姜甘草加枳实杏仁方、三石汤方、加味清宫汤方、杏仁滑石汤方、半苓汤方、四苓加浓朴秦皮汤方、五苓散、四苓加木瓜浓朴草果汤方、草果茵陈汤方、茵陈四逆汤方、椒附白通汤方、附子理中汤去甘草加浓朴广皮汤方、苓姜术桂汤方、理中汤方、四逆汤方、五苓散加防己桂枝薏仁方、救中汤方、九痛丸方、立生丹、独胜散、人参泻心汤方、三香汤方、茯苓皮汤、新制桔皮竹茹汤、一加减正气散方、二加减正气散、三加减正气散方、四加减正气散方、五加减正气散、黄芩滑石汤方、小半夏加茯苓汤、半夏泻心汤去人参干姜甘草大枣加枳实生姜方、宣痹汤方、薏苡竹叶散方、杏仁薏苡汤、加减木防己汤、二金汤方、茵陈五苓散、杏仁石膏汤方、连翘赤豆饮方、保和丸方、苍术白虎汤加草果方、草果知母汤方、加减人参泻心汤、麦冬麻仁汤方、黄连白芍汤方、露姜饮方、加味露姜饮方、补中益气汤方、青蒿鳖甲汤方、小柴胡汤方、小柴胡加干姜陈皮汤方、浓朴草果汤方、四苓合芩芍汤方、活人败毒散、加减芩芍汤方、滑石藿香汤方、人参石脂汤方、加减附子理中汤方、附子粳米汤方、加减小柴胡汤、加减黄连阿胶汤、加减补中益气汤、加味白头翁汤、玉竹麦门冬汤、牛乳饮。

下焦:加减复脉汤方、救逆汤方、一甲煎、一甲复脉汤方、黄连阿胶汤方、青蒿鳖甲汤方、二甲复脉汤方、三甲复脉汤方、小定风珠方、大定风珠方、犀角地黄汤方、桃仁承气汤方、抵当汤方、桃花汤方、桃花粥方、猪肤汤方、甘草汤方、桔梗汤方、苦酒汤方、竹叶玉女煎方、护阳和阴汤方、加减桃仁承气汤方、半夏汤、半夏桂枝汤方、桂枝汤方、小建中汤方、连梅汤方、椒梅汤方、来复丹方、三才汤方、香附旋复花汤方、控涎丹方。鹿附汤方、安肾汤方、术附姜苓汤方、黄土汤方、小青龙汤方、麻杏石甘汤方、葶苈大枣泻肺汤、桔半桂苓枳姜汤、椒桂汤方、大黄附子汤方、天台乌药散方、宣清导浊汤、半硫丸、术附汤方、加味异功汤方、鳖甲煎丸方、温脾汤方、扶阳汤、减味乌梅丸法、茵陈白芷汤方、双补汤方、加减理阴煎方、断下渗湿汤方、地黄余粮汤方、三神丸方、人参乌梅汤、参茸汤、乌梅丸方、参芍汤方、加减泻心汤方、加味参苓白术散方、肉苁蓉汤、专翕大生膏

共206方,虽颇为繁复,但切合实用。

《古今图书集成·医部全录》(《内经》时代至公元1723年)瘟疫卷共记录方剂 55条,单方 61首,其他疗法1 条。

瘟疫康复治疗,一直是中医瘟疫理论的重要组成部分。《素问》曰.热病已愈,时有所遗者,何也?岐伯曰:诸遗者,热甚而强食之,故有所遗也。若此者,皆病已衰而热有所藏,因其谷气相搏,两热相合,故有所遗也。治遗奈何?曰:视其虚实,调其逆从,可使必已矣。又曰:病热当奈何禁之。歧伯曰:病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也。

张仲景《伤寒论》仲景曰:大病瘥后,劳复者,枳实栀子豉汤主之。又曰:伤寒,瘥已后,更发热,小柴胡汤主之。脉浮者,以汗解之。脉沉实,(实一作紧)以下解之。常氏云,汗宜柴胡桂枝汤,下宜调胃承气汤。又曰:大病瘥后,从腰以下有水气者,牡蛎泽泻散主之。又曰:大病瘥后,喜唾,久不了了,胸上有寒,以丸药温之,宜理中丸。又曰:伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。又曰:病患脉已解,(脉一作热)而日暮微烦,以病新瘥,人强与谷,脾胃气尚弱,不能消谷,故令微烦,损谷则愈。

华元化曰:时病瘥后,酒肉五辛油面生冷酸滑房室皆断之,此其大略也。

孙真人曰:凡热病新瘥,及大病之后,食猪及羊血肥鱼油腻等必大下利,医所不能治也,必至于死。若食饼饵粱黍饴脯脍炙枣栗诸果修脯,及坚实难消之物,胃气尚弱,不能消化,必更结热。设以药下之,则胃气虚冷,大便难禁,不下之则死,下之则危,皆难救也。热病及大病之后多坐此死,不可不慎也。又曰:新病瘥后,但得食糜粥,宁少食令饥,慎勿饱,不得他有所食,虽思之勿与也,引日转久,可渐食羊肉白糜,若汁羹雉兔鹿肉,不可食猪狗肉也。新瘥后当静卧,慎勿早起。梳头洗面,非但劳体,亦不可多言语用心使意劳烦,凡此皆令人劳复。故督邮顾子献得病已瘥,华叔视脉曰:虽瘥尚虚弱,未得复,阳气不足,慎勿劳事,余劳尚可,女劳则死,当吐舌数寸。其妇闻其夫瘥,从百余里来省之,经宿交接,中间三日,发热口噤,临死舌出数寸而死。病新瘥未满百日,气力未平复,而以房室者略无不死。有古人名盖正者,疾愈后六十日已能行射猎,以房室即吐涎而死。近有一士,大病瘥十余日,犯之,小腹急痛,手足拘挛而死。又曰:时病瘥后未满五日,食一切肉面者,病发必困。又曰:瘥后新起,饮酒及韭菜,病更发。又曰:新瘥食生鱼鲜,下利必不止。食生菜,终身颜色不复。食生果及羊肉者,必膈上作热蒸。食犬羊等肉,必作骨中蒸热。食鱼肉瓜生菜,令人生肿。食蒜脍者,疾更发,必致大困。新汗解,饮冷水者,心包冷,令人虚,补不复。雍曰:伤寒之为热毒诸疾,不可不谨惧其后者。畏此毒之再作也,一之已甚,其可再乎,况饮酒食枣羊犬肉,皆大热之物,以此致复,无不大困。且汗下之后,.表里俱虚,胃气困弱,食过多,食生冷,及小有劳动,必皆致复,可不谨哉。雍见北方多此疾,亦有调摄之方,疾愈之后,三日之内,惟食白粥,言语亦忌,三日之外,粥内稍加滋味,六日之后,方食至软之饭,稍加面丝葱蒜羹,切忌梳头洗手,此疾初自足起,故虽二十日后亦不敢洗足,犯之必皆复。前论或言忌羊,或言忌猪不同者,猪羊皆忌食也,猪畏动风下利,羊畏热复。北土病愈一两月后,后有敢食猪肉者,而羊近亦忌两月,远须百日,更有其人若十分平复,当少食,勿多食也,北土羊羹,其热尤甚,而洛原间猪,不甚发病。西北至秦晋,南至汉南,则猪不可食,秦晋尤甚,南方猪羊亦多,有病仍须用心选择,盖大病之后,脏腑血气不与平日同也,禁忌三日如法,则七日可保也,七日如法,则二七三七日可保,三七如法,则一月三月可保,令其在初调护之力,目击如此之人,未有不速平复者,至房室,则须忌百日外。孙氏之论,一字不可忽,盖一劳复之后,必困于前病时,再复之后,又困于一复时,况有三复四复,殆不胜其困矣,是以往往以疾复而死也,贵家大族,多有女儿娇纵,又经汗下之后,肠胃空虚,急欲得食,虽食而未能消化,必须致疾,难于劝说,全在父母晓解,左右有能调和之人为调节之,则可也。若病患瘥后,惟喜食白粥,则永无患矣。千金方曰:伤寒瘥后,更头疼壮热烦闷,宜服黄龙汤。又曰:男子新病起,近房室而复者,宜服赤帛烧散。又曰:病后早起,及食多劳复者,鼠屎豉汤,崔氏加栀子。又曰:食饱不消,劳复脉实者,宜栀子香豉鼠屎大黄方。又曰:劳复,气欲绝,宜麦门冬汤,起死人困,有效。又曰:伤寒瘥后一年,心下停水,不能食者,宜地黄白术面汤方。

庞氏曰:病新瘥后气血津液衰耗,切勿为诸动事,凡言语思虑劳神,梳沐澡 劳力,劳则生热,而病复如初也。又新瘥后,精髓枯燥,切不可为房事,犯之必死,如顾子献是也,此名女劳复,又非阴阳易。素问有言,食多则难消化,复病如初,此名食复,新瘥,强人足两月,虚弱人足百日,则无复病矣。又曰:天行劳复,头痛,四肢疼痛,宜葱豉鼠屎汤,此汤最妙。又曰:天行劳复作热,旦至晚则腰脊痛,头项强重,宜葛根姜豉汤。又曰:伤寒已瘥,劳复如初,脉浮无汗者,宜桂枝栀子汤,自汗者,去麻黄。又曰:伤寒劳复如初,脉浮无汗者重。又曰:伤寒劳复如初,自汗出者,脉浮,烦躁甚,宜栀子石膏香豉汤加雄鼠屎。又曰:病新平复后,劳动发热,热气攻胸,手足拘急搐搦,如中风状,宜栝蒌竹茹汤。又曰:天行瘥后,劳复发热,呕吐食不下者,宜芦根橘皮汤。又曰:男子房劳成复者,宜鼠屎薤根汤,兼治阴阳易,神验。又曰:男子房劳复发,口噤,舌出者死,又始得劳复,百节痛如被打,浑身沉重,恍惚失措,脉促而绝,不可治.,或有吐涎不已,或有谵妄烦乱者,不治。又曰:妇人病未平复,因夫所动,少腹篡中急痛,腰胯痛,四肢不任举动,无热症者,附子黄汤。

活人书曰:新病瘥血气尚虚,津液未复,因而劳动生热,热气复还入经络,名曰劳复,仲景云,小柴胡汤主之,又有食复者,大病新瘥,脾胃尚弱,强食过多,停积不化,因而发热,名曰食复,仲景于枳实栀子汤后云,若有宿食者,加大黄如博棋子五六枚,服之愈,广济疗复雄鼠屎汤,许仁则七味葱白汤,皆可选用。雍曰:病瘥后,梳沐等事,皆易为禁止,惟肠胃空者食不已,故多食复,然劳复之中,食服亦易,所患再三作耳。

能态转换方程是中医解剖思想基础上气化理论路径。当戾气进入人体后,或入脏腑经络,或入营卫气血、或入三焦。外邪感人,受本难知,因发知受,发则可辨(钱潢)。当疾病表现出症状的时候,通过辩证,找到病机,病机就是我们治病的靶,是能态转换方程中发生变化的度量。表2显示了《伤寒论》《温病条辨》症、证与病机“标”的关系,根据标本中气理论找出病本或中气,随证治之。《瘟疫论》开创和发展了疫源性疾病的诊疗思路,根据疫病变化快、传变快的特点,继承了“清热解毒”的方法,强调和发展了祛邪外出的理论。叶天士等一批温病学家还在实践中继承和发展了中医免疫疗法。

回顾传染病史,是为了更好地应对人类面对来自未来未知疾病的挑战。正如本世纪发生的SARS、MERS、禽流感和当前正在发生的新冠肺炎。

根据我国法律规定,国家法定传染病分甲,乙,丙三类。甲类传染病是指:鼠疫、霍乱。乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。丙类传染病是指:流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病,除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。我们根据这一分类对历史上有重大影响的部分传染病作一简单回顾。

人类第一次大规模的鼠疫发生在古代希腊-罗马后期,547年,鼠疫流行的余波抵达西欧,在接下来的200年里,整个地中海地区又反复暴发了多次致命的大规模鼠疫。第二次鼠疫流行,早期经常被称为黑死病,大概自1300年开始,虽然有争议但普遍认为是在1800年左右结束的。这次出现使得中东地区以及欧洲都损失惨重。第三次鼠疫流行大约暴发于18世纪中期的中亚(1988).首先传播到了中国的云南地区、印度北部,之后借助快速的海上运输,从香港、孟买和加尔各答向全球蔓延。绕过欧洲沿着澳大利亚和非洲东部,南、北美洲第一次受到了该病侵袭。尽管美洲和澳大利亚在这次疫情中未遭受严重损失,但新大陆的啮齿目和兔形目动物不幸被感染,所以鼠疫在北美州波及的地域依然在逐年扩大,并且每年大概有散发人鼠疫8~15例发生。据最早资料记载,黑死病1346年起源于位于里海北部和西部金角湾所属城市。依据当时对其症状的描述,几乎所有的史学家都认为黑死病应当是一次大规模的鼠疫流行,一种由鼠疫耶尔森菌引起的大规模啮齿动物流行病,经跳蚤传给了人类。1346年-1347年,黑死病流行病自东向西传播到克里米亚,经塞浦路斯,意大利,至1353年 蔓延东达莫斯科,先后持续了至少7年时间,每个地方流行时间为5-6月 ,春、夏和早秋时节易发。欧洲和中东地区的死亡率是30%-50%,也有相对幸运些的,如波兰、波西米亚等。在控制与预防方面,一是只要有能力,一旦经医疗当局批准,立即逃离,二是防御性应对措施当属医药和公共卫生领域,制定卫生法规,强化饮食,净化空气,改善环境,建立检疫和交通检疫封锁线等。

霍乱一种急性腹泻性疾病,是由霍乱孤菌引起。病死率50%,在流行爆发期达70%。第一次世界大流行是在1817年3月在威廉堡发生,7月份流行到孟加拉邦。第二次世界大流行是在1824年在恒河三角洲地区蔓延。第三次是1837年之后的十年里在印度肆虐,1840年到达中国。第四次大流行是1863年在麦加和地中海沿岸地区传播。第五次大流行始于1881年地中海沿岸的非洲和欧洲地区。第六次大流行是在1899年一直到1923年,重灾区依然是印度近东和远东地区。第七次大流行始于1961年到70年代中期才结束,基本延续了前一次流行的路线。控制预防和治疗方面:公共卫生政策、公共卫生组织的发展和卫生措施和技术的进步起到了重大作用。确实有效的治疗方式是静脉补充液体和盐分。

艾滋病,首次确认在1981年。 目前在世界各地都能发现该病,根据世界卫生组织的统计,到1988年7月,艾滋病已在38个国家有过报道。由于HIV感染先于艾滋病发生,通常可达7~11年之久,因此很难确定流行病学的准确参数。WHO报告2010年全世界存活HIV携带者及艾滋病患者共3400万,新感染270万,全年死亡180万人。每天有超过7000人新发感染,全世界各地区均有流行,但97%以上在中、低收入国家,尤以非洲为重。专家估计,全球流行重灾区可能会从非洲移向亚洲。中国CDC估计,截止至2011年底,我国存活HIV携带者及艾滋病患者约78万人,全年新发感染者4.8万人,死亡2.8万人。疫情已覆盖全国所有省、自治区、直辖市,目前我国面临艾滋病发病和死亡的高峰期,且已由吸毒、暗娼等高危人群开始向一般人群扩散。

传染性肝炎肝炎是指任何一种肝脏的炎症。17世纪早期就已为人所知,直到20世纪 中叶人们才清晰认识,甲型肝炎,20世纪60-70年代才确认其存在,通过粪便、污染的食物和水传播,世界范围都有分布。乙型肝炎,其致病源是一种非常特殊的病毒,它异常稳定,能在沸点和干燥条件下保持活性,存在于任何被血污染的物品上(使用过的针头和外科器械),可以通过性接触传播,最严重的乙型肝炎感染模式出现在南亚和撒哈拉以南的非洲地区,当地母婴之间的传播很普遍。20世纪60年代早期被发现乙型肝炎病毒的表面蛋白,1980年疫苗问世,但只能预防感染,目前还没有办法治疗这种病或结束携带者的状态。1989年发现丙型肝炎病毒结构,它是一种严重的疾病,很大比例病人的病情都发展成了永久性的肝脏损害。α干扰素能使丙型肝炎有显著的改善。丁型肝炎病毒不能独立生长,它只存在于被乙型肝炎病毒感染的细胞中,他们常常通过非肠道注射而传染,急性病死率最高,爆发性肝炎往往是由丁型肝炎病毒引起的,丁型肝炎病毒的抗原是1977年在意大利第一次被识别,目前没有可用的疫苗。

麻疹是一种常见的急性病毒感染性疾病,主要发生在儿童,全世界均有分布,它是一种可预防接种的疾病,可通过接触感染者的鼻喉分泌物或飞沫传播。人类是麻疹的唯一储存宿主。在发展中国家存在营养不良的儿童中麻疹的病死率可达5%到10%。麻疹在全世界均有分布,公元165-180年和251-266年麻疹两次席卷了罗马帝国。据英国文献记载,在17-18世纪发生了无数次的麻疹流行,20世纪初研究开发出现行麻疹疫苗,1954年分离出麻疹病毒,1958年疫苗问世。

脊髓灰质炎是运动神经元感染脊髓灰质炎病毒后所致炎症及损伤而引起的急性病,感觉功能并不受影响。病毒通过粪口途径在人与人之间传播,1919年脊髓灰质炎在马耳他流行后,在该国就成了需上报的疾病,1942年患病人数达到了三岁以下儿童的3%。1942年、1945年1947年马耳他都有流行,病例都是五岁以下的儿童。20世纪40年代开始医患群体转向了年长儿童和青少年(欧洲和美国)。1955年灭活的脊髓灰质炎疫苗在美国及加拿大等广泛推广。到1960年底前苏联和东欧国家超过1.15亿人口使用口服脊髓灰质炎减毒疫苗后,在这些地区几乎彻底消灭了脊髓灰质炎。

狂犬病是一种人和其它哺乳动物,特别是肉食动物的急性病毒性脑脊髓炎或脑和脊髓的炎症。这种疾病从古代就为人所知,几乎总是有咬噬动物的唾液传给了人类并且也几乎总是致命的。世界上大多数地区都有狂犬病的发生,它主要是野生肉食动物的一种疾病。任何一种哺乳动物被感染的动物咬伤都可能感染上该病,家养的狗对人是主要威胁。吸血蝙蝠是导致牛狂犬病的一个病因。早在公元前2300年美索不达米亚 文献中就有关于狂犬病的描述,中国文献中第一次确凿无疑的提到它是在公元前6世纪。20世纪之前难以追踪狂犬病的流行病学和动物流行病学,1563年在法兰克福有一次狐狸的狂犬病流行。1719至1728年一次狂犬病的大流行袭击了法国德国和匈牙利。19世纪30年代末期,瑞士和德国等许多地区流行。20世纪40年代波兰又发生了一次狐狸中的流行。最早的疫苗是19世纪80年代由Lours Pisteur利用兔的脊髓组织研制而成。1970年代末人二倍体细胞疫苗在法国和美国研制成功。1988年美国又开发出一种新的改良疫苗,及时的咬伤后预防非常有效

日本乙型脑炎是一种不常见的疾病,即使在流行区域也是如此,该病是由节肢动物病毒(虫媒病毒)所引起的几种疾病之一,最常见的传播日本乙型脑炎病毒的库蚊是三带喙库蚊,该病于1871年首次被认识并描述,而病毒于1935年被初次分离,感染可能呈流行或散发,病毒主要存在于猪身上,分布在东亚和东南亚。临床疾病包括脑炎的一般病程,确切诊断只有通过被感染个体的抗体状况得出,该病是虫媒病毒中最为致命的疾病之一,在爆发期的死亡率有报道为50%-70%,但有相对较高的痊愈率主要干预措施是支持疗法,日本在1972年得到了活的解毒疫苗,中国则是近年才有。

登革热是一种急性发热性疾病,登革热病毒属于黄病毒科,由B型虫媒病毒引起,通过带病毒的埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播,成地方性发病,遍及热带和亚热带地区,出血性登革热长侵袭十岁以下的儿童,一岁以下的婴儿中病死率最高,可感染各种脊椎动物,多在雨季爆发。感染母性登革热后将具有对该性疾病的长期免疫力。登革热作为一种病种至少有了几个世纪,BYLON对1779年发生于荷属东印度群岛的印度尼西亚登革热流行的描述是最早的。登革热流行区域包括美洲非洲亚洲和澳大利亚的热带和亚热带地区,1927年至1928年在雅典和邻近的希腊地区爆发。1984至1985年流行在莫桑比克。1986年在里约热内卢流行,3-5月之间就使十万人受到感染。

自圣经时代以来的许多个世纪中,关于动物温疫的记载有很多,它们基本上肯定就是炭疽,不过常常也会与其它疾病相混淆。直到1769年,动物和人类流行病的鉴别开始变得越来越明确,法国第戎的Jean Fournier,将许多不同的病况归纳为一种疾病实体(炭疽)。

炭疽在世界范围内分布十分广泛,但是其发病的频率和发病的物种在不同的大陆和国家之间有着很大的差别。持续存在感染的大规模动物疫区包括中国、埃塞俄比亚、伊朗、美国、墨西哥和某些南美洲国家。现有数据表明全世界每年平均暴发1万例左右;英国在两次世界大战之间每年暴发400~700例,其中大多数规模很小。自第二次世界大战以来,随着抗生素的应用,人类死于炭疽的数量已大幅度减少。在意大利和俄国等国家,人畜发病与季节密切相关发病率通常在炎热的夏季会有所增加,由此可见温度、湿度和植被的季节性变化会加剧炭疽杆菌的传播和繁殖。

伤寒是一种由伤寒沙门菌引起的全身性传染性疾病,未经治疗该病持续3到4周,其中感染者的病死率为10%,大约2%的病人成为该病源微生物的永久携带者。伤寒在史前便已出现,17世纪早期弗吉尼亚州詹姆斯敦的7500个殖民者中有6500人很可能死于伤寒。同期一位比利时的解剖学家描述了伤寒特征性病理发现的第一份报告,18世纪中叶法国人把已知的各种病症综合成斑疹伤寒,19世纪早期,Pierre Bre-tonneau指出,伤寒是有传染性的,发病就意味着免疫,19世纪40年代,英国人通过证实揭示伤寒是通过水和食物的途径传染到新的宿主,从而真正的开创了伤寒的流行病学。1875年《英国公共卫生法》 通过,环境卫生有了极大的改善,10年之内伤寒病死率下降了一半。1906年伤寒玛丽事件(无症状长期携带者)。在19世纪,发达国家仅仅通过改善卫生环境条件就使伤寒的发病率从1 /200下降到1 /25,19世纪的最后10年,用注射灭活伤寒沙门菌,注射VI抗原,口服疫苗三种方式,有效的控制了伤寒。

传染性非典型肺炎是由SARS冠状病毒(SARS-COV)引起的一种具有明显传染性、可累及多个器官系统的特殊肺炎,世界卫生组织(WHO)于2003年3月将其命名为严重急性呼吸综合征(Severe acute respiratory Syndrome, SARS)。2002年11月开始,中国广东等地区陆续有“传染性非典型肺炎”病例报道,并且逐渐波及中国其他省市,截止到2003年7月10日,中国共有26个省市报告。累及报告SARS病例5327例,死亡349例,平均死亡率为6.5%。全球共有32个国家和地区发现了SARS病例,包括中国香港、东南亚国家及加拿大、美国、澳大利亚等国家和地区,截止到2003年8月7日,全球共报告病例数8422例,死亡916人,平均死亡率10.9%。当时SARS对人类而言是一种全新的传染病,即便是目前,对SARS也尚存在很多未完全清楚的问题。

中东呼吸综合征(MERS)是由一种新型冠状病毒(MERS-CoV)而引起的病毒性呼吸道疾病,该病毒于2012年在沙特阿拉伯首次被发现。根据世界卫生组织公布的数字,截至2015年5月31日,通过实验检测,全球共有1150例感染中东呼吸综合征(MERS)确诊病例,其中包括至少427例与MERS相关的死亡病例。病例最多国家为沙特阿拉伯,病例多集中在沙特阿拉伯、阿联酋等中东地区,该地区以外国家的确诊病例发病前多有中东地区工作或旅游史。目前仍没有疫苗可以预防MERS。

根据临床和历史文献,当前应对传染性疾病的主要方法为隔离、杀病原体药物、疫苗。截止目前,隔离是防止传染性疾病蔓延的最有效方法,疫苗是预防传染病最有效的方法,人类想杀灭病原微生物的道路是漫长的。

2019 年 12 月以来,一种新型冠状病毒(SARS-CoV-2)在全国多个地区快速传播,截止 2020 年 3月 8日该病毒已导致全国感染 80864人,海外累计感染人数已达26977人,该病毒导致的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)已导致 3656人死亡,全球多地进入疫情紧急状态。

冠状病毒是一组有包膜的正义单链 RNA 病毒,属巢病毒目(Nidovirales)、冠状病毒科、冠状病毒亚科,已知 26 种,并根据不同的抗原交叉反应和遗传组成被分为 4 个属(α、β、 γ 和 δ),其中只有 α-和 β-属含有对人致病的毒株

全球第一例已知冠状病毒为禽传染性支气管炎病毒,于 1937 年被分离出来,是引发鸡群重度感染的病原体;第一例人冠状病毒于 1965 年由 Tyrrell 和 Bynoe 从人类鼻腔中分离出来,体外扩增结果显示,该病毒已在人类中存在至少 500-800 年,起源于蝙蝠。长期以来,冠状病毒作为重要的动物病原体,可引发哺乳动物和鸟类的呼吸道及肠道疾病。已知冠状病毒中,有6种可引发人类疾病,包括:HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoV-HKU1、SARS-CoV 和 MERS-CoV。其中,前4种为局部流行性疾病,主要引起轻度自限性疾病,而后两种可引发重症。2002年和2012年发现的SARS-CoV和MERS-CoV属于β-冠状病毒,并由于其对人类的高威胁性被列入WHO高威胁清单。冠状病毒引发的高患病率对人类健康构成持续威胁。2019年底在中国武汉爆发的大规模呼吸系统疾病中分离得到的 2019-nCoV,成为第七个能够引发人类疾病的离散冠状病毒种属,表征为β-冠状病毒。

微观结构显示,冠状病毒包含两种主要的包膜蛋白:S糖蛋白和M蛋白。前者是受体结合和细胞融合的主要抗原,后者参与出芽和包膜形成过程,并在病毒颗粒组装中发挥关键作用。少数冠状病毒具有第三种糖蛋白——血凝素酯酶[HE]。此外,病毒衣壳内的碱性磷蛋白[N]与病毒基因组有密切关系。冠状病毒的基因组是非片段正义单链RNA,约26-32kb,是已知最长的RNA病毒基因组,含有 7-10 个不同的开放阅读框(ORF),基因组RNA 5’端具有甲基化帽,3’端具有 poly-A 尾。

冠状病毒的高致病性依赖于其灵活的基因重组和快速的适应性突变。一方面,单链 RNA 在复制过程中使用的 RdRP(RNA 依赖性 RNA 聚合酶)具有 1,000,000 个突变位点复制的固有错误率,可导致连续点突变;另一方面,当两种冠状病毒共同感染同一宿主时,可从对 方的基因组中获得数百或数千碱基对的基因组片段,以增加自身生态位点,或成为新病毒[7, 20, 21],导致了冠状病毒在约二十年内迅速变异出三种极具流行潜力的新型人类冠状病毒: SARS-CoV、MERS-CoV 和 2019-nCoV。

现代医学有病因学,认为只要去除病因,疾病就会痊愈。但传染病学历史告诉我们,有时即使去除了病因,疾病也可能走向死亡或不可避免的后遗症,它中间缺少详细的病机的研究。在中国医学看来,讲病机很自然的事,但对于现代医学而言,大部分阙如。这也是分子生物学走向临床需要补充的一课。

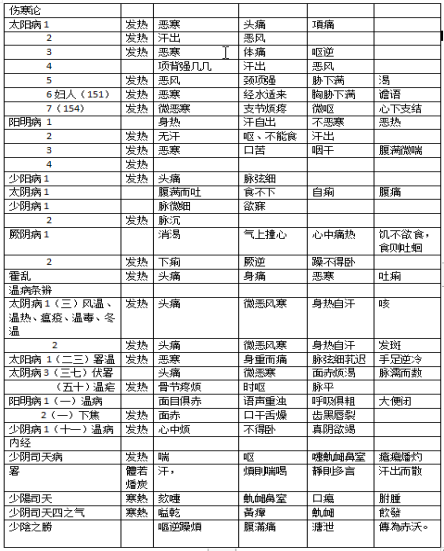

从传染病历史看(表),传染性疾病最重要的临床症状为发热37/37,其次是不同部位的疼痛31/37,寒战9/37,昏睡2/37, 淋巴结病变6/37,肺部病变4/37,咳嗽4/37,发疹10/37,精神症状6/37,发汗2/37,恶心呕吐5/37,肝脾肿大2/37,神经系统病变4/37,食欲减退3/37,脾卒中1/37,抽搐1/37,呼吸急促1/37,心脏衰竭1/37,心肌炎1/37,身体不适3/37,脑炎5/37,腹泻3/37,面部水肿1/37,咽炎1/37,衰竭1/37,里急后重1/37,大小便失禁1/37,虚弱3/37,出血3/37,眼球运动障碍1/37,结膜充血1/37,鼻粘膜炎1/37,结膜炎2/37,颈强直1/37,瘀斑1/37,食欲减退4/37,腮腺肿胀1/37,发绀1/37,瘫痪1/37,恶露1/37,子宫紧张1/37,谵妄1/37。发热是传染性疾病的共有特征,其它症状是由病原体进入人体后损伤部位决定的。

表18-7 西方医学发热病(传染病)症状简表

(一)新冠病毒感染临床症状

根据新冠肺炎诊疗方案第七版,基于目前的流行病学调查,潜伏期1-14天,多为3-7天。以发热、干咳、乏力为主要表现。少数患者伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛和腹泻等症状。符合一般传染病发病特点。重症患者多在发病一周后出现呼吸困难和/或低氧血症,严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和出凝血功能障碍及多器官功能衰竭等。值得注意的是重型、危重型患者病程中可为中低热,甚至无明显发热。轻型患者仅表现为低热、轻微乏力等,无肺炎表现。

(二)从病毒侧看临床症状

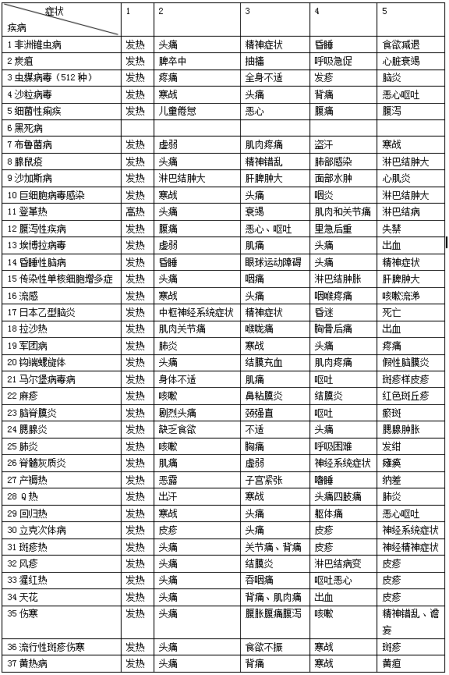

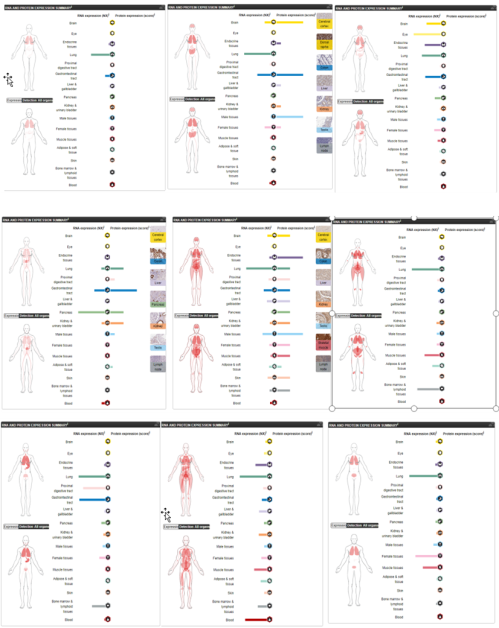

在朊蛋白出现以前,病毒是最小和最简单的微生物,并且是最为简单的能够传播的传染性病原体。同其他病毒一样,新冠病毒要感染人体,必须首先吸附在部位的细胞表面,称为吸附,病毒对易感细胞的吸附取决于病毒表面的某些决定簇与宿主细胞受体的特异性结合,现已知新冠病毒的受体决定簇为其刺突上的S蛋白,宿主细胞特异性结合受体为ACE2。单位细胞上的病毒载量和宿主被吸附组织细胞表面受体表达数量相关。病毒在侵入细胞并损害细胞产生临床症状之前为潜伏期。根据Human Protein Atlas (HPA)(图18-1):如果病毒从肺部入侵,由于在人类肺部ACE2表达较低,所以潜伏期很长,但如果是通过消化道入侵,和肺部相比,则可能潜伏期很短。

图18-1 ACE2和TMPRSS2 空间分布图

丝氨酸蛋白酶水解并激活病毒棘状糖蛋白,促进病毒细胞膜融合;尖峰蛋白被合成并维持在前体-中间折叠状态,蛋白质水解允许复性和能量释放,以建立稳定的病毒细胞连接和膜结合。通过两种独立的机制促进人类SARS冠状病毒(SARS-CoV)感染:ACE2蛋白水解裂解(可能促进病毒摄取)和冠状病毒棘状糖蛋白裂解(激活糖蛋白以进入组织蛋白酶L独立宿主细胞)。蛋白水解并激活人冠状病毒229E(HCoV-229E)、人冠状病毒EMC(HCoV-EMC)的棘状糖蛋白,仙台病毒融合糖蛋白F0(SeV)、人偏肺病毒(HMPV)、人副流感病毒1、2、3、4a和4b病毒(HPIV)的棘状糖蛋白。对甲型流感病毒(H1N1、H3N2和H7N9株)的传播和发病机制至关重要,参与血凝素(HA)蛋白的水解与活化对病毒感染性是至关重要。

从病毒侧来看,只要人体组织没有损伤,就不会有症状出现。换句话说,病毒不是临床症状出现的直接因素。这一点对于疾病整体分析和临床药物设计和治疗分期非常重要。

(三)ACE2,TMPRSS2空间分布看临床症状的空间特征

根据图18-2和表18-8,ACE2表达在肝脏、胆囊、心脏、胃、肺脏、大肠、肾脏;高表达在小肠,在脾脏和大脑组织中不表达。临床轻型和普通型症状表现跟病毒侵袭部位和病毒量相关,而它的炎症范围还局限在上述ACE2表达区域内。因此,根据临床症状,ACE2表达范围成为了判断临床轻型和普通型临床分期的客观依据。

表18-8 ACE2和TMPRSS2蛋白表达简表

|

分子 |

肝 |

胆 |

心 |

小肠 |

脾 |

胃 |

肺 |

大肠 |

肾 |

脑 |

|

ACE2 |

+ |

+ |

+ |

+5-10倍 |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

TMPRSS2 |

+ |

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

|

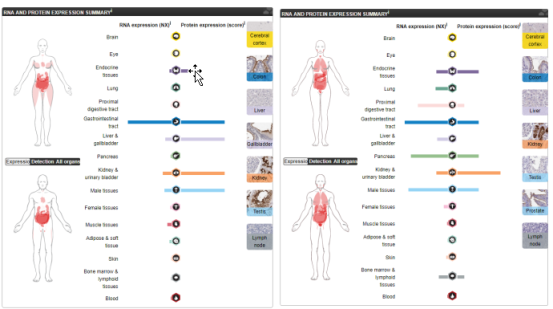

(四)系统伤害与临床症状

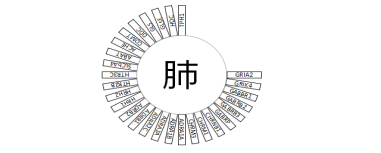

所有临床症状都源自于身体对于损伤的感知。它们来源于人体内神经化学网络系统对损伤的精细感觉。(图18-2)显示肺前两级生命活性物质(经典生命活性物质)系统在肺内表达受体和它们的合成、转运和降解的分子。它们和肺内另外一些瞬式受体TRPV1/TRPV2/TRPV4等以及第三类生命活性物质共同构成了肺内神经内分泌系统感知和控制网络。

图18-2 肺内生命活性物质受体

在组织学上,肺内有三种特异性组织形态,一是肺内粘膜淋巴组织,包含大量肥大细胞产生组胺和五羟色胺等,也含有大量浆细胞以产生抗体,还有其他类型免疫细胞产生免疫反应。二是肺内神经上皮小体,是一种肺内CO2感受器,高浓度CO2组织有摧毁作用。三是两型肺泡细胞,是肺的功能细胞,为氧和二氧化碳交换的场所。这些都是肺内产生临床症状的结构基础。

根据人类蛋白质组图谱,肺内高表达(5-10倍)的三级生命活性物质包括:HTR3C,SLC6A4,GRP,SCTR,VIPR1,CCL18,CXCL17,PTGIR,AGTR2.它们均高度参与肺炎的临床过程,是病机的主要分子基础。

图18-3 肺内高表达生命活性物质空间分布图

肺内高度表达HTR3C受体表明肺功能受经典生命活性物质5-HT的快速传递促离子型受体硬线通路控制,同样高表达的SLC6A4是5-HT转运者,把5-HT从突触间隙转运到突触前终端,同样证明了经典生命活性物质5-HT硬线神经通路监视和控制肺呼吸功能。微观解剖显示肺神经上皮小体内的主要生命活性物质为5-HT。胃泌素释放肽(GRP)是肺内高表达的第三级生命活性物质,根据GENECARDS,GRP和胃溃疡、弥漫性肺纤维化相关。SCTR是胰分泌素受体,高表达在肺组织,分泌素(SCT)由近端小肠S细胞产生是最强大的碳酸氢盐调节剂,调节胆酸和抑制胃酸分泌、调节PH,在食物引起的产热过程中起关键作用、调节渗透压稳态。对肺功能有强大的调节作用。属G蛋白偶联受体中Gs类。对肺功能的影响有待进一步研究。血管活性肠肽受体1(VIPR1)高表达在肺。参与平滑肌松弛剂、内外分泌腺分泌,在肺和小肠上皮内参与水和离子流动。属G蛋白偶联受体中Gs类。根据MALACARDS,VIPR1和肺癌易感性相关。CCL18是一种趋化因子,吸引淋巴细胞,不引起单核细胞和粒细胞趋化。在淋巴结内,参与B细胞迁徙到淋巴滤泡。吸引幼稚淋巴细胞向树突细胞移动,在淋巴结内活化巨噬细胞,对幼稚T细胞,CD4+和CD8+细胞有趋化活性,因此对体液免疫和细胞免疫应答起作用。

根据MALACARDS,与肺相关的疾病有肺纤维化、肺炎、间质性肺病、隐原性机化性肺炎,特发性间质性肺炎、肺病、哮喘、外源性变应性肺泡炎、细菌性肺炎、Respiratory Bronchiolitis-Interstitial Lung Disease Syndrome等。CXCL17是一个粘膜趋化因子,它吸引树突细胞和单核细胞到肺内;也通过它的生血管活性增加肿瘤产生的风险,另外CXCL17还显示了对E. coli, S. aureus, Salmonella, P. aeruginosa, and C. albicans等细菌的抗菌活性。PTGIR是第三级生命活性物质前列环素受体。属G蛋白偶联受体中Gs类。由内生配基prostaglandin (PG) D2, PGE2, PGF2alpha, PGH2, prostacyclin (PGI2) and thromboxane A2.活化。在肺内,和肺动脉高压、慢性肺心病、肺动脉瓣关闭不全。AGTR2是血管紧张素Ⅱ2型受体,属G蛋白偶联受体中Gi类。抑制去甲肾上腺素系统,活化多巴胺系统。应答地塞米松的刺激。根据MALACARDS,与肺相关的疾病有特发性肺纤维化。

当病毒进入细胞内复制自我阶段,人体细胞尚未崩解之前,尚不会出现人体能感知的临床症状。当人体细胞崩解后,病毒蛋白不能组装,这些蛋白或作为抗原,或作为人体分子系统激动剂或抑制剂,通过系统太过不及反应来表现出症状。

(五)结局分子生物学

一方面崩解病毒蛋白通过直接激动或抑制系统,或通过各种途径产生不同的细胞因子,最终决定组织细胞的存活和凋亡,产生临床症状,这是疾病从有临床症状到向危重症转向的关键点。另一方面调动细胞免疫系统查杀病毒和通过体液免疫系统产生抗体。

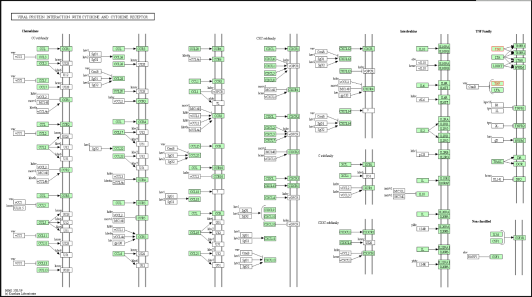

1. 细胞因子风暴

我们分析KEGG感染性疾病途径:如耶尔森氏菌感染(鼠疫)、结核、弓形虫病、志贺杆菌病、百日咳、致病性大肠杆菌感染、疟疾、利什曼原虫病、军团杆菌病、甲型流感、人T细胞白血病病毒1型感染、人乳头瘤病毒感染、艾滋病感染、人巨细胞病毒感染、单纯疱疹病毒1型感染、乙型肝炎病毒感染、丙型肝炎病毒感染、E-B病毒感染,查加斯病(美国锥虫病)、阿米巴病、非洲锥虫病等,对其中细菌性感染性疾病来说,脂多糖(LPS)是一种内毒素,当其作用于人类或动物等其他生物细胞时,就会表现出多种的生物活性。LPS的生理作用是通过存在于宿主细胞的细胞膜表面的Toll样受体(Toll-like Receptor、TLR)4(TLR4)而体现的。TLR4受体通过下游各种途径产生NTF、IL1B、IL6、IL8、IFNB、IL2、IL10、IL18等原炎症细胞因子和抗炎症细胞因子。TNF经过TNFR1及其下游途径介导细胞凋亡,经过TNFR2及其下游途径介导细胞存活。

病毒蛋白也通过不同细胞因子和细胞因子受体相互作用,刺激原炎症细胞因子引起细胞凋亡,刺激抗炎症细胞因子介导细胞存活。图18-4显示了病毒蛋白和细胞因子和细胞因子受体相互作用途径。

图18-4 病毒分子和生命活性物质受体关联图

原虫也通过不同蛋白作用于人体不同的靶,经过不同的下游途径产生细胞因子,介导细胞凋亡和存活。如果原炎症细胞因子大量增加,就会诱导细胞凋亡程序,如果抗炎症细胞因子大量增加就会增加存活并刺激产生抗体。

图18-5 TLR受体和细胞因子关系

组胺在神经系统和免疫系统的作用是众所周知的。在神经网络中,NA系统兴奋组胺系统,作用于产组胺细胞,如乳头体细胞和肥大细胞。在现代医学统指的免疫系统,由于HRH1受体介导由组胺引起的T1辅助细胞(Th1)产生原炎症细胞因子NTF,IL1,IFNG等,HRH2受体介导由组胺引起的T2辅助细胞(TH2)产生抗炎症细胞因子,IL10,IL4,IL5,IL13等[3]在没有病原体感染的情况下,人体正常系统会依据能态转换方程原理自发产生上述细胞因子,原炎症细胞因子太过诱发凋亡,抗炎症细胞因子介导细胞存活。

在神经网络组胺系统,原炎症细胞因子太过有两个原因:一是NA(A)系统长期过度兴奋(如压力和其他刺激),引起各种免疫细胞释放和抑制释放细胞因子;去甲肾上腺素系统对组胺系统的活化和增强作用。在外周交感神经系统,去甲肾上腺素神经末梢分布在初级和次级淋巴器官,包括胸腺,骨髓,脾,淋巴结和粘膜相关的淋巴组织。免疫器官的广泛的交感神经分布和肾上腺素受体在几乎所有白细胞上的出现显示去甲肾上腺素(肾上腺素)强大的影响免疫功能。儿茶酚胺CAs(去甲肾上腺素和肾上腺素)诱导快速,短暂的血淋巴细胞数量和粒细胞数量的增加。CAs似乎选择性抑制干扰素-γ(IFN-γ)和白介素2(IL-2)(由Th1产生)而不影响甚至增加Th2细胞因子的产生。β2肾上腺素受体表达在Th1,而不在Th2。交感神经系统通过β肾上腺素受体可改变Th1∕Th2平衡。IL-10抑制炎症反应,巨噬细胞介导的IL10的释放可被β受体阻滞剂普洛萘尔阻断。交感神经刺激增加Th2细胞因子的产生,抑制Th1细胞因子的产生。几项研究显示:肾上腺素和去甲肾上腺素减少由脂多糖刺激单核细胞,树突细胞和人全白细胞产生TNF-α,IL-1β和IL-12。而这些都是由H1受体介导的。二是上述病原微生物有关蛋白大量产生与细胞因子和细胞因子受体相互作用途径兴奋状态超负荷,从而引起细胞因子风暴。原炎症细胞因子产生细胞因子风暴,抗炎症细胞因子作用则相反。

组胺系统的作用是由细胞因子和组胺共同作用来实现的。而组胺系统对五羟色胺系统的作用也是通过细胞因子来实现的。a.已经发现白介素-β(IL-β)刺激五羟色胺转运者SLC6A4的转录。b.在实验鼠中白介素-1受体1编码的mRNA表达在全部的中线中缝核。c.肿瘤坏死因子α(TNF-α)可以增强五羟色胺摄入。肿瘤坏死因子α(TNF-α)诱导五羟色胺转运者SLC6A4上调。d.干扰素-α(IFN-α)和干扰素-γ(IFN-γ)也作为五羟色胺转运者SLC6A4mRNA调节的细胞因子。e.有直接的证据显示,在五羟色胺能神经元中细胞因子可以增加五羟色胺能神经元的活性。

从副交感神经释放的乙酰胆碱被认为靠抑制原炎症细胞因子产物和系统炎症调节单核细胞∕巨噬细胞活性。在单核细胞∕巨噬细胞膜上的α7受体在这一机理中起关键作用。副交感神经刺激减弱肿瘤坏死因子(TNF)在巨噬细胞中的释放。副交感生命活性物质乙酰胆碱很强大的调节两类免疫反应,在关节炎的动物模型中,炎症化合物carageenen注射引起的爪水肿能被副交感神经所抑制,副交感刺激也能抑制系统在内毒素注射后引起的休克样反应。巨噬细胞N受体活化,抑制IL-1和TNF的分泌。

图18-6炎症原理与结局

在神经免疫系统背景下,原炎症细胞和抗炎症细胞因子与输入输出关系图的关系如图19-6显示。它即显示了炎症产生的原理,也显示它们进入能态转换方程的状态。它的输出显示了能态转换方程输出的部分中间过程。

生命活性物质系统间的关系决定了细胞因子风暴会不会产生。

2. 抗体产生

现代感染性病学(包括传染性和非传染性感染)中,抗生素和化学杀菌剂的出现大大改善了细菌性感染的致死率,疟疾、阿米巴病、血吸虫等原虫感染性疾病治疗也取得了巨大进展。但人类对于具有高度传染性和致病性的病毒性疾病却拿不出好的办法,更多寄希望于疫苗和人体自身产生的抗体。

B淋巴细胞通过B细胞受体(BCR)识别抗原,而T辅助细胞(Th)被抗原呈递细胞(APC)激活,APC对抗原进行摄取、加工、递呈。活化的Th细胞通过分泌多种细胞因子与B细胞上的细胞因子受体结合并相互作用向B细胞提供协同刺激信号。一旦受到刺激,B细胞开始分裂,最终转化为浆细胞。浆细胞分泌抗原特异性抗体,可在血清中检测到。IL1、IL5共同活化B细胞。IL2、IL4、IL5辅助B细胞增殖和活化。IL4、IL5、IL2共同辅助一类产IgM B细胞,产生免疫球蛋白IgM。IL4、IL6、IL2、INF-γ共同辅助一类产IgG B细胞,产生免疫球蛋白IgG。TNF-β、IL-5共同辅助一类产IgA B细胞,产生免疫球蛋白IgA。IL4辅助一类产IgE B细胞,产生免疫球蛋白IgE。B细胞分化过程中还产生一类记忆B细胞。

图18-7 生命活性物质和细胞因子在浆细胞上的表

浆细胞主要存在于消化道和呼吸道固有膜结蹄组织内,也分布在体内各处的淋巴组织内,在病理情况下,如慢性炎症病灶或慢性肉芽肿内,浆细胞增多。浆细胞是B细胞的终末细胞,主要功能是合成、储存和分泌抗体。

对于浆细胞来说,它基本上是单一输出—产生特异性抗体。我们理解,在概念层面上,从化学上和免疫学(功能上)上分类抗体和免疫球蛋白是没有意义的,但这种区分在生产实践中却具有重要意义。它们真正的区分点在于免疫球蛋白是在标准人状态下由浆细胞分泌的,而抗体是在病原体抗原作用下由浆细胞产生的。在标准人,浆细胞受神经网络中(硬线连接和血液传递两种途径)生命活性物质支配,根据人类蛋白质组图谱,我们绘制了第一二级生命活性物质不同受体在浆细胞表面的分布,令人惊讶的发现:浆细胞表面表达了几乎全部一二级生命活性物质受体,超过了大脑细胞。以能态转换方程来衡量,它表现出系统全要素输入,它的免疫球蛋白产生必然遵循能态转换原理。右图显示了浆细胞表面细胞因子和它们受体表达。在系统阈值范围内,系统相互作用产生的细胞因子如前所述,决定了免疫球蛋白的类型。另外要强调的是,根据中医理论(能态转换理论和能态转换方程)给定的一个合理的中药处方,可决定产生不同类型的细胞因子,进而产生不同的免疫球蛋白。通过干预,避免细胞和组织进入凋亡途径,转入清除异物(病原体),恢复到先前的稳态。

病理学检测与病机的一致性,是实施治疗的关键。Huang等检测了41例COVID-19病人(ICU病人13例,非ICU病人28例)血浆中27种炎症免疫反应细胞因子的表达,结果显示,病人血浆中 IL1B、IL1RA、IL7、IL8、IL9、IL10、basic FGF、GCSF、GMCSF、IFNγ、IP10、MCP1、MIP1A、MIP1B、PDGF、TNFα和 VEGF浓度均显著高于正常成人,而 ICU 病人血浆中 IL2、IL7、IL10、GCSF、IP10、MCP1、MIP1A和TNFα浓度显著高于非ICU病人,提示炎症风暴与病人的严重程度密切相关。Xu等报道了一例COVID-19死亡患者肺组织病理学检查结果,双肺显示有弥散性肺泡损伤、透明膜形成、肺间质中以淋巴细胞为主的单核细胞炎性浸润等病理学该变,与病理学特征与 SARS 和MERS高度相似。外周血流式细胞检测结果显示,CD4 + 和 CD8 + T 细胞显著减少,但 T 细胞过度活化,CD4 + T细胞中高度促炎的CCR4 + CCR6 + Th17增多,CD8 + T富含细胞毒性颗粒。以往研究表明,病毒感染可通过激活转录因子NF-κB、AP1 及 ATF2 等引发细胞因子大量分泌,推测SARS-CoV-2感染后激活免疫细胞,释放原炎症细胞因子TNFα、IL-1、干扰素、趋化因子等,介导大量免疫细胞向肺组织聚集浸润,同时激活细胞内信号转导通路,启动瀑布式炎症级联反应,释放大量细胞因子,并不断激活更多的炎症细胞,形成恶性循环,最终导致细胞因子风暴。抗炎症细胞因子最终发挥抗炎效应,刺激抗体产生。

一、基于经典生命活性物质系统蛋白质组学与中医辨证论治(定位识机论治)

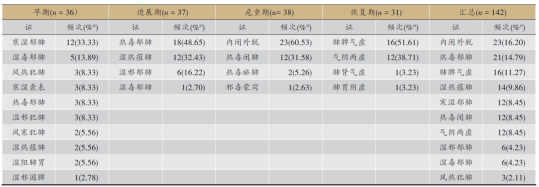

根据王传池、胡镜清等总结新冠肺炎中医诊治方案各阶段证分布情况研究和第七版新冠肺炎诊疗方案中的辩证情况,我们对证候所在病位中病机状态的分子机制进行了详细讨论。

表18-9 新型冠状病毒肺炎中医诊治方案中各阶段证分布情况

1 寒湿郁肺、寒湿阻肺:病机为寒湿,病位为肺,寒(在天为寒,在地为水,为DA系统属性,太阳之本,内外寒冷温度感受器为TRPA1)的温度范围为<15℃。肺内DA系统受体为DRD1,合成酶为DDC。DRD1分子的细胞功能包括:细胞应答多巴胺,细胞应答儿茶酚胺刺激;腺苷酸环化酶活化肾上腺素能受体信号途;正调节Glu突触传递;正调节细胞质内钙离子浓度,涉及磷脂酶C活化G蛋白偶联受体信号途径。大脑皮层GABA能中间神经元迁徙。TRPA1,应答寒冷;应答有机物;应答有机环状化合物;疼痛的感觉感知;应答过氧化氢;应答痛;应答刺激;温度感觉; 感受机械刺激涉及疼痛的感觉感知;感受化学刺激涉及疼痛的感觉感知。湿(在天为湿,在地为土,为HA系统属性,太阴之本,内外渗透压、温度感受器为TRPV4)的温度范围为27-42℃。肺内HA受体HRH1、HRH2。HRH1分子细胞功能包括:炎症应答;磷脂酶C活化G蛋白偶联受体信号途径;调节血管渗透性;磷酸肌醇介导的信号途径;细胞应答组胺;G蛋白偶联5-HT受体信号途径。HRH2分子细胞功能包括: 组胺诱导的胃酸分泌;胃泌素诱导的胃酸分泌;上皮细胞形态形成;免疫应答;正调节血管收缩;腺体发育;G蛋白偶联5-HT受体信号途径。TRPV4分子细胞功能包括:食物诱导的生热作用;细胞容积稳态;应答渗透压力;低张应答;肌动蛋白丝组织;细胞-细胞联结组装;渗透感觉信号途径; 应答机械刺激;正调节巨噬细胞趋化;精氨酸加压素分泌;正调节微管多聚化;肌动蛋白细胞骨架重组;应答胰岛素;细胞应答热;高渗盐应答;葡萄糖稳态;正调节血管渗透性;正调节炎症应答;多细胞有机物水稳态;细胞应答渗透压力;正调节单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)产物;正调节巨噬细胞炎症蛋白1α产物(MIP1-α);正调节趋化因子(C-C基序)配基5产物(CCL5);能量稳态;血管内皮细胞分层;有氧呼吸调节中的信号转导;正调节趋化因子(C-C基序)配基1产物(CCL1);正调节白介素6(IL-6)分泌。

2湿毒郁肺:病机为湿毒,湿为人体侧,毒为病原体侧。湿毒为炎症汤(inflammation soup包括渗透液和细胞因子)和病毒。病位为肺。湿(在天为湿,在地为土,为HA系统属性,太阴之本,内外渗透压、温度感受器为TRPV4)肺内HA受体HRH1、HRH2。病原体:排毒,用宣肺药,泻下药,清解,用抗抑病毒药。

3 风热犯肺:病机为风热,病位为肺。风(在天为风,在地为木,为Ach系统属性,厥阴之本,内外温觉受体为TRPV3)的温度范围为>33℃,肺内Ach系统受体包括:CHRM1、CHRM3、CHRNB1。CHRM1分子细胞功能包括:磷脂酶C活化G蛋白偶联乙酰胆碱受体信号途径; 运动调节;唾液分泌;唾液分泌,G蛋白偶联5-HT受体信号途径;认知; 调节突触后膜电位; CHRM3分子细胞功能包括:调节血管平滑肌收缩;胆碱能突触传递;唾液分泌;G蛋白偶联5-HT受体信号途径; CHRNB1分子细胞功能包括:突触后膜组织;骨骼肌收缩;应答尼古丁;肌纤维发育;兴奋性突触后电位。风对燥为弱势系统,不能克肺金,在肺内风犯肺的病机不成立,由于肺内含Ach受体,故有肺伤风,张仲景将桂枝汤列为伤寒论第一方,吴鞠通将桂枝汤列为温病第一方实为高见。热(在天为热,在地为火,为NA和A系统,温度受体为TRPV1、TRPV2)的温度范围为TRPV1>42℃,TRPV2>52℃。NA和A系统受体包括:ADRA1A、ADRA1B、ADRA2A、ADRA2C、ADRB1、ADRB2。ADRA1A分子细胞功能包括:去甲肾上腺素-肾上腺素引起的血管收缩调节系统动脉血压; 正调节由去甲肾上腺素-肾上腺素引起的心率变化;正调节由去甲肾上腺素-肾上腺素引起的心脏收缩力变化;凋亡过程;平滑肌收缩;磷脂酶C活动的活化;正调节GABA能突触传递;正调节动作电位;排尿、竖毛反射ADRA1B 分子细胞功能包括:去甲肾上腺素-肾上腺素引起的血管收缩调节系统动脉血压;调节肌肉收缩;磷脂酶C活化G蛋白偶联受体信号途径; 葡萄糖稳态;腺苷酸环化酶活化肾上腺素能受体信号途径。 ADRA2A分子细胞功能包括: 正调节细胞因子产物;调节平滑肌收缩;负调节去甲肾上腺素分泌;血小板活化;负调节肾上腺素分泌;葡萄糖稳态;负调节胰岛素分泌;正调节伤口愈合。 ADRA2C分子细胞功能包括:调节平滑肌收缩;负调节去甲肾上腺素分泌;血小板活化;负调节肾上腺素分泌;调节疼痛的感觉感知;调节疼痛的感觉感知;腺苷酸环化酶活化肾上腺素能受体信号途径。负调节子宫平滑肌收缩;ADRB1分子细胞功能包括:正调节由去甲肾上腺素-肾上腺素引起的心率变化;正调节由去甲肾上腺素-肾上腺素引起的心脏收缩力变化;食物诱导的产热;去甲肾上腺素-肾上腺素引起的血管收缩调节系统动脉血压;应答寒冷; 产热;恐惧应答;正调节GTP酶活性;正调节心脏收缩;正调节寒冷诱导的产热;ADRB2 分子细胞功能包括:去甲肾上腺素-肾上腺素引起的血管收缩调节系统动脉血压;食物诱导的产热; 去甲肾上腺素-肾上腺素引起的血管舒张调节系统动脉血压;受体介导的内吞;调节平滑肌收缩;应答寒冷;产热;正调节由RNA聚合酶Ⅱ引起的转录;正调节小兴奋性突触后电位;腺苷酸环化酶活化肾上腺素能受体信号途径;正调节冷诱导的产热;应答心理压力; 正调节cAMP依赖的蛋白激酶活性;正调节AMPA受体活性。

4 寒湿袭表: 寒湿为病机,表为病位。寒(在天为寒,在地为水,为DA系统属性,太阳之本,内外寒冷温度感受器为TRPA1)的温度范围为<15℃。湿(在天为湿,在地为土,为HA系统属性,太阴之本,内外渗透压、温度感受器为TRPV4)的温度范围为27-42℃。肺主一身之表。意与寒湿郁肺、寒湿阻肺同。

5 热毒郁肺:热毒为病机,肺为病位。热(在天为热,在地为火,为NA和A系统,温度受体为TRPV1、TRPV2)的温度范围为TRPV1>42℃,TRPV2>52℃。同前。毒为戾气,属驱逐对象,方法有汗、吐、下、清等。TRPV1分子细胞功能包括:负调节由RNA聚合酶Ⅱ引起的转录;温度稳态;发烧;食物诱导的产热;肽分泌;负调节系统动脉血压;炎症应答; 化学感应行为;应答PH; 应答热;应答有机氮化合物; 负调节心率;负调节线粒体膜电位;Glu分泌; 泌尿膀胱平滑肌收缩;疼痛的感觉感知;细胞应答热;正调节凋亡过程;应答肽类激素;正调节NO生物合成过程;应答疼痛;行为应答疼痛;感觉感知机械刺激;温度感受;感知由温度刺激引起的痛觉感知;感知由化学刺激引起的痛觉感知;兴奋突触后电位;排尿引起的平滑肌收缩;正调节胃酸分泌;细胞应答生物碱;细胞应答细胞因子刺激;细胞应答TNF;细胞应答生长因子刺激;细胞应答酸性PH;细胞应答温度刺激;负调节血脑屏障的建立;钙离子跨膜输入;应答辣椒平;细胞应答神经生长因子刺激;TRPV2 分子细胞功能包括:感觉感知;应答温度刺激;应答热;正调节轴突延伸;正调节冷诱导的产热。温邪犯肺,由于肺内不存在感“温(>33℃)”受体,对于肺气对肝气是强势系统(金克木),所以不存在“温邪犯肺”这一证候。

6 风寒犯肺,风对燥为弱势系统,不能克肺金,在肺内风犯肺的病机不成立。寒气为燥气所生,不能犯燥气,寒犯肺病机不能成立,但由于肺脏内有Ach系统受体,和DA系统受体,故有肺“伤风”,“伤寒”之说。

7 湿热蕴肺;病机为湿热,病位为肺,湿为HA系统,温度受体为TRPV4, 热为NA系统、A系统,温度受体为TRPV1/TRPV2。热生湿.湿热过度故蕴滞在肺。具体分子细胞功能见前。

8 湿阻肺胃:湿为病机,病位为为胃,湿为HA系统,温度受体为TRPV4,肺内HA受体为HRH1,HRH2,胃内HA受体为HRH1,HRH2。HRH1受体介导由组胺引起的T1辅助细胞(Th1)产生原炎症细胞因子NTF,IL1,IFNG等。TRPV4介导渗透调节。与组胺系统功能相同。由于肺气、胃气均为燥气(5-HT),阴阳属性为阳明,根据标本中气理论,阳明不从标本,从乎中也,阳明之中气为太阴,太阴之下湿气主之。治疗从太阴。

9 湿邪困脾:湿为病机,邪为病机,脾为病位。在天为湿,在地为土。湿为HA系统,温度受体为TRPV4,脾为太阴、肺为太阴,根据标本中气理论太陰從本,太阴之本为湿气,治疗从湿气。

10 疫毒闭肺:疫毒为邪气,肺为病位。没有反映疫毒对人体系统损害的病机,为不完全证候,化湿败毒,治疗与证候不符。

11热毒郁肺、热毒瘀肺病机重复,可合并。

12 气营两燔:气指营之气,营指营之血,燔是焚烧、烤的意思,是火,营之气来自君火,营之血来自相火,君火为NA系统,相火为A系统,君火来自脑和脊髓硬线系统,支配静脉血管平滑肌,相火来自肾上腺髓质,在静脉血内流动,它们作用于不同病位产生不同的临床症状。气营两燔是NA/A两个火系统太过,由于两套系统共用一组受体,导致身体火热过度的状态。由于气、营结构和功能与病机不在同一范畴,故应弃用。

13 内闭外脱:热(NA、A系统)胜太过则阴(GABA系统)虚(君火之下,阴精承之),阴气(GABA系统)耗竭太过,则阳气(Glu)暴脱。以心脏为例,心脏NA、A系统表达ADRA1A、ADRA1B、ADRA2B、ADRB1和ADRB2等受体,GABA系统表达GRBRA4、GABRB1、GABRB3、GABRE和GABRP等受体,Glu系统表达GRIA3、GRIK2、GRIN2C和GRM1受体。GRIN2C分子细胞功能包括:NMDA受体异四聚体受体复合物成分。高钙离子渗透性和电压依赖镁离子敏感性配基门控离子通道; 谷氨酸受体信号途径,脑发育,应答创伤;钙介导的信号;定向运动;负调节蛋白催化过程;调节突触可塑性;控制平衡的神经肌过程;长时程突触电位;钙离子跨膜输入到细胞质;兴奋性化学突触传递;蛋白定位到突触后膜;GRM1分子细胞功能包括:活化MAPKK活性; 活化MAPK活性;G蛋白偶联受体Glu受体信号途径;运动行为;疼痛的感觉感知;正调节磷脂酶C活化的G蛋白偶联受体信号途径的细胞质钙离子浓度;调节疼痛的感觉感知;调节突触后膜电位;细胞应答电刺激;调节突触后细胞质钙离子浓度。

14 邪毒蒙窍:病机未详

15 肺脾气虚:肺脾为病位,肺气为5-HT, 脾气为HA, 相互关系为脾气生肺气。肺气的阴阳属性为阳明,标为阳明,本为燥气(在天为燥,在地为金,故燥气为肺气)本为5-HT,中气为太阴。脾气的阴阳属性为太阴,标为太阴,本为湿气(在天为湿,在地为土,故湿气为脾气),本为HA, 中气为阳明。气虚为不及。肺内5-HT受体包括:HTR2B,HTR3C .HTR2B 分子细胞功能包括:正调节细胞因子产生;正调节内皮细胞增殖;G蛋白偶联受体内在化;心脏形态形成;心肌肥大;平滑肌收缩;磷脂酶C活性活化;蛋白激酶C活化G蛋白偶联受体信号途径;肠道平滑肌收缩;血管收缩;负调节凋亡过程;正调节I-kappaB激酶/NF-kappaB信号途径;正调节MAP激酶活性;正调节细胞因子分泌;行为调节;正调节细胞分裂;负调节细胞凋亡;细胞应答温度刺激;HTR3C 分子细胞功能包括:离子转运;化学突触传递;调节膜电位;神经系统过程; 肺内HA受体包括:HRH1、HRH2。(分子细胞功能见前)。肺内Glu受体包括:GRIA1、GRIK4。GRIA1分子细胞功能包括:离子转运内质网到高尔基囊泡介导的转运;长期记忆;受体内在化;促离子型谷氨酸信号途径;,COPII 囊泡包衣;调节化学突触传递;调节突触后膜电位;调节突触后细胞质钙离子浓度;长时程突触抑制;GRIK4 分子细胞功能包括:促离子型谷氨酸受体信号途径;调节化学突触传递;调节突触后膜电位。肺内GABA受体包括:GABRB2、GABRB3. GABRB2分子细胞功能包括:感觉感知声音;调节神经元凋亡过程;负调节神经元凋亡过程;调节突触后膜电位;内耳受体细胞发育;神经分布;细胞应答组胺;耳蜗发育;负调节神经元凋亡;氯离子跨膜转运;抑制突触装配。 GABRB3脾内HA受体包括:HRH1、HRH2。(见前)脾内5-HT受体包括:HTR7。HTR7分子细胞功能包括:平滑肌收缩;化学突触传递;昼夜节律;血液循环;血管收缩;G蛋白偶联5-HT受体信号途径。 脾内Glu包括:GRIK5、GRIN3A、GRIN3B。GRIK5分子细胞功能包括::蛋白在内质网层滞留;调节突触囊泡融合到突触前活化带膜;促离子型谷氨酸受体信号途径;受体成簇;正调节神经元凋亡过程;调节化学突触传递;兴奋性突触后电位;细胞应答葡萄糖刺激;GRIN3A分子细胞功能包括:促离子型谷氨酸受体信号途径;调节化学突触传递;调节突触后膜电位;前脉冲抑制;钙离子跨膜转运;调节突触囊泡胞吐; GRIN3B分子细胞功能包括:促离子型谷氨酸受体信号途径;调节化学突触传递;蛋白插入膜;调节突触后膜电位;阳离子跨膜转运;脾内GABA受体包括:GABRA2, GABRB2, GABRB3, GABRG3, GABRP, GABBR1。GABRA2分子细胞功能包括:调节生命活性物质水平;调节突触后膜电位;抑制性突触组装;化学突触传递;氯离子跨膜转运; GABRG3分子细胞功能包括:氯离子跨膜转运 ;调节突触后膜电位;化学突触传递;应答药物;GABA信号途径。GABRP分子细胞功能包括:化学突触传递 ;调节膜电位;氯离子跨膜转运; 神经系统过程。 GABBR1分子细胞功能包括:腺苷酸环化酶抑制G蛋白偶联受体信号途径;调节突触后膜电位。

16 气阴两虚:由于气的分级分类,为保持概念在一个层次,我们理解前一个气指阳气,后一个气指阴气。阳气由GLS,GLS1阳性细胞产生,阴气由GAD1、GAD2阳性细胞产生。气阴两虚是阴阳气不及的表现。GLS分子细胞功能包括:吮吸行为;由神经系统调节呼吸系统交换;谷氨酸生物合成过程;谷氨酸代谢过程;化学突触传递;细胞氨基酸生物合成过程;谷氨酸分泌;蛋白异四聚化;谷氨酸稳态;GLS2分子细胞功能包括:;谷氨酸生物合成过程;细胞氨基酸过程;谷氨酸代谢过程;细胞氨基酸生物合成过程;谷氨酸分泌;调节凋亡过程;活性氧代谢过程;GAD1分子细胞功能包括:谷氨酸脱羧生成琥珀酸;化学突触传递;生命活性物质分泌;GABA生物合成过程;蛋白-5-磷酸吡多醛关联;羧酸代谢过程;社会行为;运动探索行为;应答药物;GAD2分子细胞功能包括:谷氨酸脱羧生成琥珀酸;化学突触传递;生命活性物质分泌;羧酸代谢过程;生命活性物质生物合成过程;应答药物;

17 肺肾气虚:病位为肺肾,气指脏气,虚为不及,该证候指的是肺气(5-HT系统)不及的状态,肾气(DA系统)不及的状态,肺气的表现在表达TPH1细胞,肺气在外周主要表达在胃、小肠、大肠,为血液传递。生物节律;芳香氨基酸家族代谢过程;负调节骨化;应答固定压力; 5-HT生物合成过程;正调节脂肪细胞分化;吲哚基烷基胺(类)生物碱,骨重塑;氧化还原过程;乳腺腺泡发育。肺气在中枢主要表达在颅内和脊髓,为硬线传递。TPH2,昼夜节律,芳香族氨基酸家族代谢过程;应答营养水平;应答雌激素;indolalkylamine生物合成过程,应答糖皮质激素;应答钙离子;氧化-还原过程;细胞应答锂离子。肾气的表现在表达DDC细胞。DDC分子细胞功能包括:细胞氨基酸代谢过程;昼夜节律;应答有毒物质;多细胞有机物衰老;胺能生命活性物质加载到突触囊泡;羧酸代谢过程;异喹啉生物碱代谢过程;细胞应答药物;多巴胺生物合成过程;儿茶酚胺生物合成过程;5-HT生物合成过程;吲哚烷基胺生物合成过程;应答除虫菊酯;植物抗毒素代谢过程;细胞应答生物碱;细胞应答生长因子刺激。DDC高度表达在小肠和肾脏。

18 肺胃阴虚:肺胃为病位,病性为阴虚(GABA不及),肺胃内均不表达GABA合成酶GAD1、GAD2,但均含有GABA转运者SLC6A12,故肺胃GABA均来自神经硬线连接。肺胃阴虚为阴气虚。受体在肺内表达的有:GABBR1、GABRB2、GABRB3、GABRP. GABA受体在胃内表达的有:GABBR1、GABRB3。分子细胞功能同上。

根据中西医证候共同表述的靶辩证论治,是中医和现代医学的共同之处。根据上述证候细胞特性,可使用药物,针刺,灸法等治疗方法。

由于新冠肺炎病毒和SARS病毒形态,分子序列高度相似,都具有高度传染性,具有相同的细胞受体(ACE2),所以在治疗上也具有很大的相似性。在治疗方案上,更多的参考了SARS的治疗用药方案,虽然进行了优化调整,但变化不大。除了增加了羟氯喹和瑞德西韦实验性治疗外,其余均在SARS用药范围内。我们根据MALACARS总结的SARS用药统计(由于系统分类不准确,导致有些药物包含重复)进行归类:1抗杀病毒类;2免疫制剂和辅助类,3生命活性物质类,4中药类(见表10)。令人惊讶的是:根据MALACARS排序,各种、类抗病毒药分别排名在第48、56、58、59、64、65、66、71、73位,占11.53%(9/78);免疫制剂排在第39、40、41、42、43、45、50、57位,占10.25%(8/78)辅助类分别排在第47、51、52、53、55、9、32、35、60、62、63、67、70、72位,占17.95%(14/78);生命活性物质共41种、类,占52.56%(41/78),在前31位中占100%,其余排名见表。中药分别排在第75、76、77、78位,占5.13%(4/78)。排位和占比说明:在临床医生看来,生命活性物质在SARS引起的疾病治疗中,对于挽救生命是至关重要的。生命活性物质之间的关系满足能态转换方程。

表18-10 SARS用药与能态转换方程系统关系

前三类生命活性物质:

|

序号 |

英文名 |

中文名 |

系统 |

用药排序 |

作用 |

|

人体侧 |

|

|

|

|

|

|

1 |

Tranquilizing Agents |

安定药 |

GABA |

15 |

|

|

2 |

Central Nervous System Depressants |

中枢神经系统抑制药 |

GABA |

24 |

|

|

3 |

Ziprasidone |

齐拉西酮 |

DA/5-HT |

1 |

D2,5-HT2A,5-HT1D具有拮抗作用,对5-HT1A受体起激动作用本品抑制突触对5-HT和去甲肾上腺素的再摄取 |

|

4 |

Dopamine |

多巴胺 |

DA |

4 |

DA激动剂 |

|

5 |

Aripiprazole |

阿立哌唑 |

5-HT |

5 |

5-HT受体激动剂 |

|

6 |

Risperidone

|

利培酮 |

5-HT |

6 |

低剂量阻断HTR2受体,高剂量阻断DRD2受体 |

|

7 |

Quetiapine Fumarate

|

富马酸喹硫平 喹硫平 |

DA、5-HT、HA、NA、 |

8 |

对五羟色胺(5HT2)受体具有高度亲和力,且大于对脑中多巴胺D1和多巴胺D2受体的亲和力。喹硫平对组织胺受体和肾上腺素能α1受体同样有高亲和力,对肾上腺素能α2受体亲和力低 |

|

8 |

Serotonin Receptor Agonists

|

5-HT受体激动剂 |

5-HT |

14 |

5-HT受体活化 |

|

9 |

Neurotransmitter Agents

|

生命活性物质药 |

经典递质系统 |

16 |

|

|

10 |

Psychotropic Drugs

|

精神药品 |

经典递质系统 |

17 |

|

|

11 |

Dopamine Antagonists

|

多巴胺拮抗剂 |

DA |

18 |

|

|

12 |

Dopamine Agents

|

多巴胺制剂 |

DA |

19 |

|

|

13 |

Dopamine agonists

|

多巴胺激动剂 |

DA |

20 |

|

|

14 |

Serotonin Agents

|

5-HT制剂 |

5-HT |

21 |

|

|

15 |

Serotonin 5-HT1 Receptor Agonists

|

HTR1受体激动剂 |

5-HT |

22 |

|

|

16 |

Antidepressive Agents |

抗抑郁药 |

经典生命活性物质 |

23 |

|

|

17 |

Dopamine D2 Receptor Antagonists

|

多巴胺D2受体拮抗剂 |

DA |

25 |

|

|

18 |

Serotonin Antagonists

|

5-HT拮抗剂 |

5-HT |

26 |

|

|

19 |

Serotonin

|

5-HT 五羟色胺

|

5-TH |

29 |

|

|

20 |

Serotonin 5-HT2 Receptor Antagonists

|

HTR2受体拮抗剂 |

5-TH |

28 |

|

|

21 |

Antipsychotic Agents

|

抗精神病药 |

经典递质系统 |

27 |

|

|

22 |

Liraglutide

|

利拉鲁肽 |

第三级生命活性物质 |

2 |

一种长效的胰高血糖素样肽-1(GLP-1)激动剂 |

|

23 |

Glucagon

|

胰高血糖素

|

|

3 |

|

|

24 |

Hypoglycemic Agents

|

降血糖药 |

第三级生命活性物质 |

7 |

|

|

25 |

Hormone Antagonists

|

激素拮抗剂 |

第三级生命活性物质 |

10 |

|

|

26 |

Hormones

|

激素 |

第三级生命活性物质 |

12 |

|

|

27 |

Incretins

|

肠促胰岛素 |

第三级生命活性物质 |

11 |

|

|

28 |

Glucagon-Like Peptide 1

|

胰高血糖素样肽1 |

第三级生命活性物质 |

13 |

|

|

29 |

Heparin

|

肝素 |

第三级生命活性物质 |

30 |

|

|

30 |

Fibrinolytic Agents

|

纤维蛋白溶解药 |

第三级生命活性物质 |

33 |

|

|

31 |

Anticoagulants

|

抗凝血药 |

第三级生命活性物质 |

34 |

|

|

32 |

calcium heparin

|

肝素钙

|

第三级生命活性物质 |

36 |

|

|

33 |

Interferon alfacon-1

|

干扰素α1 |

第三级生命活性物质 |

37 |

|

|

34 |

Interferons

|

干扰素 |

第三级生命活性物质 |

38 |

|

|

35 |

Interferon-alpha

|

干扰素-α |

第三级生命活性物质 |

44 |

|

|

36 |

Immunologic Factors

|

免疫因子 |

第三级生命活性物质 |

49 |

|

|

37 |

Insulin

|

胰岛素 |

第三级生命活性物质 |

74 |

|

|

38 |

Insulin detemir

|

地特胰岛素

|

第三级生命活性物质 |

68 |

|

|

39 |

Insulin, Globin Zinc |

球蛋白锌胰岛素 |

第三级生命活性物质 |

75 |

|

|

40 |

Interferon Inducers

|

干扰素诱生剂 |

第三级生命活性物质 |

61 |

|

|

41 |

Streptokinase

|

链激酶

|

第三级生命活性物质 |

31 |

|

免疫球蛋白类:

|

序号 |

英文名 |

中文名 |

系统 |

用药排序 |

作用 |

|

42 |

Rho(D) Immune Globulin |

Rho(D)免疫球蛋白 |

免疫 |

39 |

|

|

43 |

gamma-Globulins |

丙种球蛋白类 |

免疫 |

40 |

|

|

44 |

Antibodies

|

抗体 |

免疫 |

41 |

|

|

45 |

Immunoglobulins

|

免疫球蛋白 |

免疫 |

42 |

|

|

46 |

Immunoglobulins, Intravenous |

静脉注射免疫球蛋白 |

免疫 |

43 |

|

|

47 |

Immunoglobulin G

|

免疫球蛋白G |

免疫 |

45 |

|

|

48 |

Vaccines

|

疫苗 |

免疫 |

50 |

|

|

49 |

Antibodies, Monoclonal

|

单克隆抗体 |

免疫 |

57 |

|

其他类:

|

50 |

Antimetabolites

|

抗代谢类药 |

其他 |

47 |

|

|

51 |

Hypolipidemic Agents

|

降血脂药 |

|

51 |

|

|

52 |

Anticholesteremic Agents

|

抗胆固醇药 |

|

52 |

|

|

53 |

Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors

|

羟甲基戊二酰基CoA还原酶抑制剂 |

|

53 |

|

|

54 |

Lipid Regulating Agents

|

调脂药 |

|

55 |

|

|

55 |

Pharmaceutical Solutions

|

药物溶液 |

|

9 |

|

|

56 |

Calcium

|

钙 |

|

32 |

|

|

57 |

Calcium, Dietary

|

膳食钙 |

|

35 |

|

|

58 |

Cathartics

|

泻药 |

|

60 |

|

|

59 |

Laxatives

|

通便剂 |

|

62 |

|

|

60 |

Carboxymethylcellulose Sodium

|

羧甲基纤维素钠 |

|

63 |

|

|

61 |

Zinc

|

锌 |

|

67 |

|

|

62 |

Cytochrome P-450 CYP3A Inhibitors

|

细胞色素P450抑制剂 |

|

70 |

|

|

63 |

Cytochrome P-450 Enzyme Inhibitors

|

细胞色素P450酶抑制剂 |

|

72 |

|

病毒侧药物:

|

序号 |

英文名 |

中文名 |

系统 |

用药排序 |

作用 |

|

64 |

Anti-Infective Agents

|

抗感染药

|

病毒侧 |

46 |

|

|

65 |

Antiviral Agents

|

抗病毒药 |

|

48 |

|

|

66 |

Anti-Inflammatory Agents

|

消炎药 |

|

54 |

|

|

67 |

valacyclovir

|

伐西洛韦 |

|

56 |

|

|

68 |

Poly ICLC

|

|

|

58 |

|

|

69 |

Poly I-C

|

聚肌胞 |

|

59 |

|

|

70 |

Ribavirin

|

利巴韦林 |

|

64 |

|

|

71 |

Ritonavir

|

利托那韦 |

|

65 |

|

|

72 |

Lopinavir

|

洛匹那韦 |

|

66 |

|

|

73 |

Anti-Retroviral Agents

|

抗逆转录病毒药 |

|

71 |

|

|

74 |

Anti-HIV Agents

|

抗艾滋病毒药

|

|

73 |

|

中药类:

|

序号 |

英文名 |

中文名 |

系统 |

用药排序 |

作用 |

|

75 |

Turmeric

|

姜黄根粉 |

中药 |

69 |

|

|

76 |

Chinese Salvia

|

丹参 |

中药 |

76 |

|

|

77 |

Astragalus

|

黄芪 |

中药 |

77 |

|

|

78 |

Ginkgo

|

银杏 |

中药 |

78 |

|

根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》,新冠肺炎中医临床分为四型(轻、普、重、危重)九证(寒湿郁肺证、湿热蕴肺证、湿热蕴肺证、寒湿阻肺证、疫毒闭肺证、气营两燔证、内闭外脱证、肺脾气虚证、气阴两虚证)十方(不包括中成药和注射剂)。

基础方剂:麻黄9g、炙甘草6g、杏仁9g、生石膏15~30g(先煎)、桂枝9g、泽泻9g、猪苓9g、白术9g、茯苓15g、柴胡16g、黄芩6g、姜半夏9g、生姜9g、紫菀9g、冬花9g、射干9g、细辛6g、山药12g、枳实6g、陈皮6g、藿香9g。

寒湿郁肺证:生麻黄6g、生石膏15g、杏仁9g、羌活15g、葶苈子15g、贯众9g、地龙15g、徐长卿15g、藿香15g、佩兰9g、苍术15g、云苓45g、生白术30g、焦三仙各9g、厚朴15g、焦槟榔9g、煨草果9g、生姜15g。

湿热蕴肺证:槟榔10g、草果10g、厚朴10g、知母10g、黄芩10g、柴胡10g、赤芍10g、连翘15g、青蒿10g(后下)、苍术10g、大青叶10g、生甘草5g。

湿毒郁肺证:生麻黄6g、苦杏仁15g、生石膏30g、生薏苡仁30g、茅苍术10g、广藿香15g、青蒿草12g、虎杖20g、马鞭草30g、干芦根30g、葶苈子15g、化橘红15g、生甘草10g。

寒湿阻肺证:苍术15g、陈皮10g、厚朴10g、藿香10g、草果6g、生麻黄6g、羌活10g、生姜10g、槟榔10g。

疫毒闭肺证:生麻黄6g、杏仁9g、生石膏15g、甘草3g、藿香10g(后下)、厚朴10g、苍术15g、草果10g、法半夏9g、茯苓15g、生大黄5g(后下)、生黄芪10g、葶苈子10g、赤芍10g。

气营两燔证:生石膏30~60g(先煎)、知母30g、生地30~60g、水牛角30g(先煎)、赤芍30g、玄参30g、连翘15g、丹皮15g、黄连6g、竹叶12g、葶苈子15g、生甘草6g。

内闭外脱证:人参15g、黑顺片10g(先煎)、山茱萸15g,送服苏合香丸或安宫牛黄丸

肺脾气虚证:法半夏9g、陈皮10g、党参15g、炙黄芪30g、炒白术10g、茯苓15g、藿香10g、砂仁6g(后下)、甘草6g。

气阴两虚证:南北沙参各10g、麦冬15g、西洋参6g、五味子6g、生石膏15g、淡竹叶10g、桑叶10g、芦根15g、丹参15g、生甘草6g。

所含中药除苏合香,安息香,冰片,檀香,沉香,丁香,香附,木香,乳香(制),荜茇,白术,诃子肉外每一味均归纳了它们作用于能态转换方程的系统靶,也就是病机。与总结SARS现代医学用药相比,它们的靶(病机)并无二致。

表18-11显示了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》中大部分药物与能态转换方程的关系,每一味中药作为一组分子输入经过复杂能态转换,如一种化学能转换为另一种化学能,化学能转换为电能,化学能转换为热能,或者相反。输出可表现为行为应答,功能应答、结构应答。表中还列举了不同单味中药具有相同作用的共同分子。一个剂型的中药方剂它对一个病的总作用强度用下列公式表示:

E=3a+2as-Bs+X

公式中 E代表一个剂型的中药方剂对人体内一个病的总作用强度,a代表单位中药主要有效成分,as代表单位中药系统增效成分,Bs代表靶系统兴奋,X代表药物其他成分综合效应和饮食,气候,光,情绪等对人体内网络的影响,为变数。

根据上述公式我们在临床治疗上对君药的选择可有单体和单位中药,多味中药多种方式,用不同通路相同疗效的单多靶药物为臣或佐。用兴奋靶位的药为使,调整靶稳态。

结语

中医瘟疫理论是中医基础理论的重要组成部分,是中国历史上历代医家在《内经》理论基础上,经过数百场瘟疫实践,历时两千多年总结出的温病病因、病机、发生、发展、诊治方法的规律。中医瘟疫理论的学术脉络是:肇始于《内经》,成熟于《伤寒论》,发展于金元四大家,创新于《瘟疫论》,补充完善于《温病条辨》,数以百计的历代著名医家都有阐发。我们把中医瘟疫理论体系总结为能态转换方程。

西方传染病学自Hippocrates以来,就将传染性疾病的出现归咎于大气中的因素,直到1857年,法国化学家巴斯德发现微生物,并创立了消毒方法,1876年,德国医生Robert Koch提出了科赫法则,作出了一系列前所未有的细菌学发现,再到后来病毒、朊蛋白的发现,人类对传染病的认识达到了一个新的高度。人类跨入21世纪后,无论病毒学还是人体科学都进入了基因组、蛋白质组时代。我们在经历了SARS、MERS、高致病性禽流感、H1N1流感大爆发等,特别是最近正在全球流行的新冠病毒,更暴露了我们预防和治疗大规模流行性疾病方面的不足,一方面人类似乎还拿这些病毒没有什么好办法,另一方面,人类对于病毒对人体系统损害的知识还缺乏系统性。在病毒侧,一系列新老抗病毒药正在试验,在人体侧,一方面我们讨论了浆细胞产生免疫球蛋白的原理,符合能态转换方程,另一方面我们也发现病毒进入人体后,产生临床症状的路径可用能态转换方程来描述。

我们通过中医瘟疫理论和新冠病毒感染爆发以来表现的临床和实验室特征和临床诊疗思路的回顾,描述了我们在蛋白质组水平,应用能态转换方程对中医瘟疫理论和现代生物学理论进行的有效整合,以期未来用于完善各类传染病诊疗方案。

表18-11 新冠病毒诊疗方案第七版中药与能态转换方程关系

1麻黄

|

类麻黄素作用 |

9646 |

大麦芽碱 |

椴叶山蚂蟥,红母鸡草,假木豆,骆驼刺,螺旋金合欢,麦芽,喜马独尾草,虉草,甘青乌头,存在于许多植物中,(仙人掌科等多种植物,石蒜科多种植物,禾本科多种植物,豆科多种植物) |

|

心血管活性(增加冠脉血流) |

3633 |

川芎嗪(2,3,5,6-四甲基吡嗪) |

川芎,郁金,麻黄,木贼麻黄 |

|

心血管活性(增加冠脉血流) |

3633 |

川芎嗪(2,3,5,6-四甲基吡嗪) |

川芎,郁金,麻黄,木贼麻黄 |

|

心血管活性(减少心肌氧消耗 |

5763 |

3,4-二羟基苯甲酸(原儿茶酸) |

白叶藤,半夏,川芎,丹参,滇南红厚壳,桂枝,红皮云杉,胡黄连,虎杖,巨桉,兰屿白芨,荔枝草,芒萁骨,四季青,鹿衔草,庐山石韦,木贼麻黄,南方欧石南,蒲黄,犬齿蔷薇,桑黄,仙人掌,锈毛寄生,旋覆花,紫花景天,藏红花,棕榈皮,存在于许多植物中。 |

|

α-和β-肾上腺素能的受体激动剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

|

肾上腺素能α-受体激动剂和β-受体激动剂 |

18024 |

D-伪麻黄碱 |

黄花子,麻黄,木贼麻黄,中麻黄 |

|

支气管平滑肌松弛剂 |

18024 |

D-伪麻黄碱 |

黄花子,麻黄,木贼麻黄,中麻黄 |

|

支气管平滑肌松弛剂 |

14395 |

N-甲基麻黄碱 |

麻黄,木贼麻黄,双穗麻黄,中麻黄 |

|

支气管平滑肌松弛剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

2杏仁

|

支气管平滑肌松弛剂 |

20995 |

α-松油醇 |

艾叶,白豆蔻,百里香,茶叶,柴胡,岗松,厚朴,花椒,黄花蒿(青蒿),金钱草,金银花,橘皮,宽叶羌活,阔叶缬草,连翘,辽细辛黄,蔓荆子,迷迭香,山杏仁,麝香草,生姜,五味子,细辛,杏仁,茵陈蒿,存在于许多植物中 |

|

|

12891 |

cis-9,cis-12-亚油酸(cis-9,cis-12-十八碳二烯酸) |

白果,斑纹芦荟,槟榔,川芎,醋柳果,大车前,大枣,冬虫夏草,杜衡,干地黄,枸杞根皮,枸杞子,黑紫梨果寄生,红花,华东蓝刺头,鸡冠子,箭叶淫羊藿,栝楼,曼陀罗子,蔓荆子,毛曼陀罗子,蒙古黄芪,木香,羌活,人参,山楂,山茱萸,双边栝楼,天花粉,西洋参,杏仁,鸦胆子,亚麻,药用蒲公英,益智仁,茵陈篙,鱼腥草,紫苏,存在于许多植物中 |

3甘草

|

单胺氧化酶抑制剂 |

8844 |

西北甘草异黄酮 |

甘草 |

|||

|

|

11504 |

异甘草苷元 |

刺槐花,毒灰毛豆,甘草,光果甘草,胡葱,回回豆,绢毛黄檀,岭南槐树,龙血树,驴豆,斯特文黄檀,牙买加樱桃,云南甘草,胀果甘草 |

|||

|

|

12771 |

甘草香豆酮 |

粗毛甘草,甘草 |

|||

|

|

12782 |

甘草吡喃香豆酮 |

甘草 |

|||

|

|

12908 |

甘草苷元 |

朝鲜淫羊藿,刺槐花,甘草,光果甘草,回回豆,降真香,毛曼陀罗叶,斯特文黄檀,胀果甘草,鹰嘴豆属,黄檀属,甘草属,苜蓿属,南美槐属,驴食草属 |

|||

|

|

8846 |

甘草酸 |

粗毛甘草,甘草,光果甘草,黄甘草,相思子 |

|||

|

|

19539 |

野甘草属酸A |

野甘草 |

|||

|

|

6402 |

3,3’-二甲基槲皮素 |

鹅不食草,甘草,鹿草 |

|||

|

抑制肠和子宫运动 |

8289 |

芫花素 |

次糙苏,光果甘草,极叉开拉瑞阿,胶质鼠尾草,迷迭香,三齿拉瑞阿,细叶益母草,益母草,茵陈蒿,樱桃,芫花 |

|||

|

抑制肠平滑肌运动

|

3907 |

薏苡素 |

白茅根,芦根,野甘草,薏米,薏苡仁 |

|||

|

子宫兴奋剂 |

8289 |

芫花素 |

次糙苏,光果甘草,极叉开拉瑞阿,胶质鼠尾草,迷迭香,三齿拉瑞阿,细叶益母草,益母草,茵陈蒿,樱桃,芫花 |

|||

|

心血管活性(刺激心脏) |

4108 |

Corylifolinin |

补骨脂,甘草,构树 |

|||

|

抗过敏 |

8841 |

甘草次酸 |

甘草 |

|||

|

抗过敏 |

8846 |

甘草酸 |

粗毛甘草,甘草,光果甘草,黄甘草,相思子 |

|||

|

抗过敏 |

12766 |

胀果甘草查尔酮A |

胀果甘草,黄甘草 |

|||

|

抗过敏 |

12767 |

胀果甘草查尔酮B |

光果甘草,胀果甘草 |

|||

|

单胺氧化酶抑制剂 |

8844 |

西北甘草异黄酮 |

甘草 |

|||

|

单胺氧化酶抑制剂 |

11504 |

异甘草苷元 |

刺槐花,毒灰毛豆,甘草,光果甘草,胡葱,回回豆,绢毛黄檀,岭南槐树,龙血树,驴豆,斯特文黄檀,牙买加樱桃,云南甘草,胀果甘草 |

|||

|

单胺氧化酶抑制剂 |

12771 |

甘草香豆酮 |

粗毛甘草,甘草 |

|||

|

单胺氧化酶抑制剂 |

12782 |

甘草吡喃香豆酮 |

甘草 |

|||

|

单胺氧化酶抑制剂 |

12908 |

甘草苷元 |

朝鲜淫羊藿,刺槐花,甘草,光果甘草,回回豆,降真香,毛曼陀罗叶,斯特文黄檀,胀果甘草,鹰嘴豆属,黄檀属,甘草属,苜蓿属,南美槐属,驴食草属 |

|||

|

|

19539 |

野甘草属酸A |

野甘草 |

|||

|

平滑肌松弛剂 |

6402 |

3,3’-二甲基槲皮素 |

鹅不食草,甘草,鹿草 |

|||

|

心血管活性(减少心肌氧消耗) |

5763 |

3,4-二羟基苯甲酸(原儿茶酸) |

白叶藤,半夏,川芎,丹参,滇南红厚壳,桂枝,红皮云杉,胡黄连,虎杖,巨桉,兰屿白芨,荔枝草,芒萁骨,四季青,鹿衔草,庐山石韦,木贼麻黄,南方欧石南,蒲黄,犬齿蔷薇,桑黄,仙人掌,锈毛寄生,旋覆花,紫花景天,藏红花,棕榈皮,存在于许多植物中。 |

4泽泻

|

膀胱平滑肌松弛剂 |

16189 |

泽泻粉A |

泽泻 |

|

|

16190 |

泽泻粉B |

泽泻 |

|

|

16191 |

泽泻粉C |

泽泻 |

|

|

20472 |

磺酰泽泻醇A |

泽泻 |

|

|

20473 |

磺酰泽泻醇B |

泽泻 |

|

|

20474 |

磺酰泽泻醇C |

泽泻 |

|

|

20475 |

磺酰泽泻醇D |

泽泻 |

|

回肠收缩抑制剂 |

893 |

泽泻醇B |

泽泻 |

|

抗过敏 |

892 |

泽泻醇A单乙酸酯 |

泽泻 |

|

抗过敏 |

893 |

泽泻醇B |

泽泻 |

5 柴胡

|

肠道平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

十二指肠平滑肌松弛剂 |

1191 |

白芷素(异补骨脂素) |

白芷,补骨脂,甘松,柴胡,独活,永宁独活 |

|||

|

血管、肠、离体子宫、豚鼠器官、豚鼠回肠平滑肌松弛剂,但能引起大鼠离体膀胱收缩 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

血管平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

抑制血管平滑肌钙活化及释放 |

19540 |

滨蒿内酯(6,7-二甲氧基香豆素) |

北美鹅掌楸,刺花椒,楤木,多刚毛花椒,葛根,光茎茜草,黄蒿,黄花蒿(青蒿),假连翘,菊花石斛,库若龙胆,连翘,龙眼独活,密花石斛,木柴胡,木橘,青椒,日本黄柏,入地金牛,台湾芙蓉,野花椒叶,茵陈蒿,柑橘属,存在于许多植物中。 |

|||

|

支气管平滑肌松弛剂 |

20995 |

α-松油醇 |

艾叶,白豆蔻,百里香,茶叶,柴胡,岗松,厚朴,花椒,黄花蒿(青蒿),金钱草,金银花,橘皮,宽叶羌活,阔叶缬草,连翘,辽细辛黄,蔓荆子,迷迭香,山杏仁,麝香草,生姜,五味子,细辛,杏仁,茵陈蒿,存在于许多植物中 |

|||

|

子宫平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

|

18190 |

胡薄荷酮 |

柴胡,华东蓝刺头,金钱草,金盏菊,荆芥,九里香,西洋参,鱼香草,唇萼薄荷 |

|||

|

心血管活性(增加脑血流) |

19540 |

滨蒿内酯(6,7-二甲氧基香豆素) |

北美鹅掌楸,刺花椒,楤木,多刚毛花椒,葛根,光茎茜草,黄蒿,黄花蒿(青蒿),假连翘,菊花石斛,库若龙胆,连翘,龙眼独活,密花石斛,木柴胡,木橘,青椒,日本黄柏,入地金牛,台湾芙蓉,野花椒叶,茵陈蒿,柑橘属,存在于许多植物中。 |

|||

6黄芩

|

心血管活性(减少脑血管阻力) |

19587 |

高山黄芩素苷 |

半枝莲,臭茉莉,大车前,灯展细辛,高丛珍珠梅,高黄芩,黄芩,尖紫苏叶,木蝴蝶,珍珠梅 |

|

|

19587 |

高山黄芩素苷 |

半枝莲,臭茉莉,大车前,灯展细辛,高丛珍珠梅,高黄芩,黄芩,尖紫苏叶,木蝴蝶,珍珠梅 |

|

抗过敏 |

2102 |

黄芩素(黄芩苷元) |

并头黄芩,川黄芩,大车前,滇黄芩,甘肃黄芩,黄芩,丽江黄芩,木蝴蝶,黏毛黄芩 |

|

抗过敏 |

2106 |

黄芩苷(黄芩素-7-葡萄糖醛酸苷) |

并头黄芩,川黄芩,大车前,丹参,滇黄芩,甘肃黄芩,黄芩,木蝴蝶,木蝴蝶树皮,黏毛黄芩 |

|

抗组胺 |

3600 |

白杨素 |

刺果松,滇黄芪,蜂胶,黄芩,加州山松,木蝴蝶,乔桧,杨属,艾斯卡罗属 |

|

抗组胺 |

20009 |

黄芩黄酮II(5,2'-二羟基-6,7,8,6'-四甲氧基黄酮;黄芩新素) |

滇黄芩,黄芩,黏毛黄芩 |

|

抗组胺 |

22720 |

汉黄芩苷 |

连翘,川黄芩,滇黄芩,黄芩,黏毛黄芩 |

|

抑制组胺释放 |

3600 |

白杨素 |

刺果松,滇黄芪,蜂胶,黄芩,加州山松,木蝴蝶,乔桧,杨属,艾斯卡罗属 |

|

抑制组胺释放 |

20009 |

黄芩黄酮II(5,2'-二羟基-6,7,8,6'-四甲氧基黄酮;黄芩新素) |

滇黄芩,黄芩,黏毛黄芩 |

|

抑制组胺释放 |

22720 |

汉黄芩苷 |

连翘,川黄芩,滇黄芩,黄芩,黏毛黄芩 |

|

TNFα生成抑制剂 |

2106 |

黄芩苷(黄芩素-7-葡萄糖醛酸苷) |

并头黄芩,川黄芩,大车前,丹参,滇黄芩,甘肃黄芩,黄芩,木蝴蝶,木蝴蝶树皮,黏毛黄芩 |

|

IL-1β抑制剂 |

2106 |

黄芩苷(黄芩素-7-葡萄糖醛酸苷) |

并头黄芩,川黄芩,大车前,丹参,滇黄芩,甘肃黄芩,黄芩,木蝴蝶,木蝴蝶树皮,黏毛黄芩 |

7半夏

|

支气管平滑肌松弛剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

|||

|

α-和β-肾上腺素能的受体激动剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

|||

|

心血管活性(减少心肌氧消耗) |

5763 |

3,4-二羟基苯甲酸(原儿茶酸) |

白叶藤,半夏,川芎,丹参,滇南红厚壳,桂枝,红皮云杉,胡黄连,虎杖,巨桉,兰屿白芨,荔枝草,芒萁骨,四季青,鹿衔草,庐山石韦,木贼麻黄,南方欧石南,蒲黄,犬齿蔷薇,桑黄,仙人掌,锈毛寄生,旋覆花,紫花景天,藏红花,棕榈皮,存在于许多植物中。 |

|||

|

心血管活性(抗心律失常) |

618 |

腺嘌呤核苷 |

安徽贝母,白饭豆,板蓝根,抱茎苦荬菜,北沙参,苍术,长春花,大青叶,大蒜,东北鹤虱,冬虫夏草,干地黄,甘肃贝母,构骨树皮,枸骨叶,红毛五加皮,胡桃仁,湖北山麦冬,蝴蝶花豆,韭菜,灵芝,马鞭草,平贝母,祁白芷,人参,山药,鲜地黄,薤白,洋葱,蛹虫草,藏红花,掌叶半夏,浙贝母,广泛存在于自然界 |

|||

|

心血管活性(提高心肌收缩力) |

22237 |

尿嘧啶 |

当归,冬春夏草,乌头,藏红花,掌叶半夏 |

|||

|

心血管活性(抑制犬窦房率,心房乳头肌收缩力) |

16759 |

掌叶半夏碱A |

掌叶半夏 |

|||

|

抑制组胺释放 |

11913 |

次黄嘌呤 |

枸杞叶,鬼盖,海虾,鹿茸,蚯蚓,霞天膏,掌叶半夏 |

|||

|

支气管平滑肌松弛剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

|||

|

α-和β-肾上腺素能的受体激动剂 |

6815 |

麻黄碱 |

半夏,黄花稔,麻黄,木贼麻黄,山岭麻黄,中麻黄 |

|||

|

心血管活性(减少心肌氧消耗 |

5763 |

3,4-二羟基苯甲酸(原儿茶酸) |

白叶藤,半夏,川芎,丹参,滇南红厚壳,桂枝,红皮云杉,胡黄连,虎杖,巨桉,兰屿白芨,荔枝草,芒萁骨,四季青,鹿衔草,庐山石韦,木贼麻黄,南方欧石南,蒲黄,犬齿蔷薇,桑黄,仙人掌,锈毛寄生,旋覆花,紫花景天,藏红花,棕榈皮,存在于许多植物中。 |

|||

|

心血管活性(抗心律失常) |

618 |

腺嘌呤核苷 |

安徽贝母,白饭豆,板蓝根,抱茎苦荬菜,北沙参,苍术,长春花,大青叶,大蒜,东北鹤虱,冬虫夏草,干地黄,甘肃贝母,构骨树皮,枸骨叶,红毛五加皮,胡桃仁,湖北山麦冬,蝴蝶花豆,韭菜,灵芝,马鞭草,平贝母,祁白芷,人参,山药,鲜地黄,薤白,洋葱,蛹虫草,藏红花,掌叶半夏,浙贝母,广泛存在于自然界 |

|||

8生姜

|

骨骼肌松弛剂 |

7523 |

丁香酚甲醚 |

蒟酱叶,辽细辛,罗勒,山茱萸,生姜,石菖蒲 |

|||

|

抑制肠膜静脉收缩 |

19846 |

姜烯酚 |

芳香姜,干姜,生姜 |

|||

|

支气管平滑肌松弛剂 |

20995 |

α-松油醇 |

艾叶,白豆蔻,百里香,茶叶,柴胡,岗松,厚朴,花椒,黄花蒿(青蒿),金钱草,金银花,橘皮,宽叶羌活,阔叶缬草,连翘,辽细辛黄,蔓荆子,迷迭香,山杏仁,麝香草,生姜,五味子,细辛,杏仁,茵陈蒿,存在于许多植物中 |

|||

|

支气管平滑肌兴奋剂 |

17056 |

Β-水茴香萜(3-亚甲基-6-(1-甲基乙基)环己烯) |

白芷,当归,卡西亚松,连翘,南德瓦棉,山柰,生姜,蜿蜒香茅 |

|||

|

心血管活性(抗心肌缺血) |

3761 |

(E)-柠檬醛(尨牛儿醛) |

荜澄茄,茶叶,干姜,橙子,橙子皮,连翘,生姜,杏子,伊朗青兰,芸香草 |

|||

|

|

3762 |

(Z)-柠檬醛(橙花醛) |

荜澄茄,干姜,橘皮,生姜,伊朗青兰 |

|||

|

心血管活性(提高心肌收缩力和提高心率) |

19846 |

姜烯酚 |

芳香姜,干姜,生姜 |

|||

|

TNFα生成抑制剂 |

20992 |

4-松油醇 |

艾叶,厚朴,花椒,宽叶羌活,连翘,南鹤虱,羌活,麝香草,生姜,五味子,细辛,互生叶白千层 |

|||

|

|

20992 |

4-松油醇 |

艾叶,厚朴,花椒,宽叶羌活,连翘,南鹤虱,羌活,麝香草,生姜,五味子,细辛,互生叶白千层 |

|||

|

骨骼肌松弛剂 |

7523 |

丁香酚甲醚 |

蒟酱叶,辽细辛,罗勒,山茱萸,生姜,石菖蒲 |

|||

9紫菀

|

5-羟色胺抑制剂 |

18317 |

槲皮素 |

阿拉伯金合欢,白果,北沙参,扁桃,柽柳,川八角莲,醋柳果,大金钱草,多穗蓼,高良姜,红麻,虎杖,槐,槐角,黄海棠,黄花蒿,黄蜀葵花,鸡子木,箭叶淫羊藿,金丝桃属,苦蒿,宽叶香蒲,老鼠簕,丽江前胡,卢氏冬凌草,鹿街草,罗布麻,牻牛儿苗,猫眼草,木贼,南方菟丝子,蒲黄,日本黄柏,日本鹿蹄草,三七,桑寄生,山莴苣,石韦,水母雪莲花,台湾黄柏,菟丝子,委陵菜,喜树,狭叶香蒲,仙鹤草,仙人掌,旋复花,洋蒲桃叶,药用蒲公英,伊比利亚栎,异株荨麻,茵陈蒿,油柑叶,有色紫金牛,鱼腥草,云实,窄叶半枫荷,中国旋复花,紫菀,存在于许多植物中(特别是果实,例如,在几乎所有伞形科多种植物中都有发现) |

10 款冬花

|

抗过敏 |

8095 |

没食子酸 |

阿拉伯金合欢,白花前胡,白蔹,白芍,萹蓄,草原老鹳草,长叶水麻,柽柳,酸柳果,大黄,大叶桉叶,大叶库诺尼,地锦草,滇南红厚壳,多花芍药,儿茶钩藤,番石榴干,诃子,红筷子,胡卢巴,胡桃叶,虎杖,化香树叶,黄练芽,黄栌,黄栌枝叶,檵木,款冬花,鹿角漆树,鹿衔草,绿背桂花,马桑,马桑叶,杧果,猫眼草,没食子,玫瑰花,牡丹皮,尼罗河柽柳,葡萄,千屈菜,牵牛子,拳参,三维治番樱桃,山茱萸,圣地红景天,石榴皮,鼠掌老鹳草,水接骨丹,苏木,唐古特大黄,委陵菜,乌桕木根皮,乌桕叶,五桠果,西番莲,西西里漆树,仙鹤草,相思子,心形葡萄,闫麸子,杨梅树皮,叶下珠,油柑木皮,油柑叶,有色紫金牛,月季花,掌叶大黄,朱红柿,紫薇花,棕榈皮,存在于许多植物中 |

11细辛

|

骨骼肌松弛剂 |

7523 |

丁香酚甲醚 |

蒟酱叶,辽细辛,罗勒,山茱萸,生姜,石菖蒲 |

|||

|

肠道平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

肠道平滑肌兴奋剂 |

3318 |

儿茶酚 |

大枣,灯盏细辛,儿茶钩藤,柯子,连香树,莲子,亮叶桦皮,葡萄,丝瓜子,桃,西番莲,香丝草 |

|||

|

回肠平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

血管、肠、离体子宫、豚鼠器官、豚鼠回肠平滑肌松弛剂,但能引起大鼠离体膀胱收缩 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

血管平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

支气管平滑肌松弛剂

|

20995 |

α-松油醇 |

艾叶,白豆蔻,百里香,茶叶,柴胡,岗松,厚朴,花椒,黄花蒿(青蒿),金钱草,金银花,橘皮,宽叶羌活,阔叶缬草,连翘,辽细辛黄,蔓荆子,迷迭香,山杏仁,麝香草,生姜,五味子,细辛,杏仁,茵陈蒿,存在于许多植物中 |

|||

|

子宫平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

心血管活性(保护心肌) |

2606 |

灯盏细辛苷 |

灯盏细辛 |

|||

|

心血管活性(减少脑血管阻力) |

19587 |

高山黄芩素苷 |

半枝莲,臭茉莉,大车前,灯展细辛,高丛珍珠梅,高黄芩,黄芩,尖紫苏叶,木蝴蝶,珍珠梅 |

|||

|

|

19587 |

高山黄芩素苷 |

半枝莲,臭茉莉,大车前,灯展细辛,高丛珍珠梅,高黄芩,黄芩,尖紫苏叶,木蝴蝶,珍珠梅 |

|||

|

抗组胺 |

1840 |

细辛醛 |

白菖,荜澄茄,海风藤,鹤虱风,南鹤虱,欧细辛 |

|||

|

抗组胺

|

14531 |

trans-甲基异丁香酚 |

白菖,金钱蒲,南鹤虱,欧细辛,肉豆蔻,野香茅 |

|||

12山药

|

肾上腺素生物合成前体 |

6559 |

多巴胺 |

暗绿龙舌兰,金雀儿,马齿苋,山药,香蕉 |

||

|

心血管活性(改善周边循环和显著增加尿量) |

6559 |

多巴胺 |

暗绿龙舌兰,金雀儿,马齿苋,山药,香蕉 |

||

|

心血管活性(抗心律失常) |

618 |

腺嘌呤核苷 |

安徽贝母,白饭豆,板蓝根,抱茎苦荬菜,北沙参,苍术,长春花,大青叶,大蒜,东北鹤虱,冬虫夏草,干地黄,甘肃贝母,构骨树皮,枸骨叶,红毛五加皮,胡桃仁,湖北山麦冬,蝴蝶花豆,韭菜,灵芝,马鞭草,平贝母,祁白芷,人参,山药,鲜地黄,薤白,洋葱,蛹虫草,藏红花,掌叶半夏,浙贝母,广泛存在于自然界 |

||

13 陈皮

|

平滑肌松弛剂 |

20670 |

橘皮素 |

化州柚,金柑,金桔,橘皮,枳实,柑橘属 |

|

心血管活性(减少心肌氧消耗) |

14796 |

N-甲基酪胺 |

枸橘枳实,红母鸡草,香橼枳实,小果银毛球,枳壳,枳实 |

|

抗组胺 |

19929 |

甜橙素(5,6,7,3',4'-五甲氧基黄酮) |

化州柚,蕉苷,九里香,橘皮,龙须藤,猫须草,胜红蓟,甜橙,枳壳,枳实,总状花藜 |

|

|

20670 |

橘皮素 |

化州柚,金柑,金桔,橘皮,枳实,柑橘属 |

|

心血管活性(增加冠脉血流) |

14796 |

N-甲基酪胺 |

枸橘枳实,红母鸡草,香橼枳实,小果银毛球,枳壳,枳实 |

|

TNFα生成抑制剂 |

15635 |

川陈皮素 |

川橘,枳壳,蕉苷,橘皮,金柑,焦柑皮,金橘叶,雷公藤,团集艾纳香 |

|

IL-1α抑制剂 |

15635 |

川陈皮素 |

川橘,枳壳,蕉苷,橘皮,金柑,焦柑皮,金橘叶,雷公藤,团集艾纳香 |

|

IL-1β抑制剂 |

15635 |

川陈皮素 |

川橘,枳壳,蕉苷,橘皮,金柑,焦柑皮,金橘叶,雷公藤,团集艾纳香 |

14藿香

|

肠道平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

促进小肠运动 |

16929 |

紫苏酮 |

白苏子,广藿香,尖紫苏叶,紫苏梗 |

|||

|

回肠平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

气管平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

血管、肠、离体子宫、豚鼠器官、豚鼠回肠平滑肌松弛剂,但能引起大鼠离体膀胱收缩 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

血管平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

子宫平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

肠道平滑肌松弛剂 |

7521 |

丁香酚 |

白菖,檫树,柴胡,大良姜,丁香,杜衡,多香果,番石榴叶,飞龙掌血,高良姜,广藿香,桂皮,黄蒿,假荆芥,尖紫苏叶,金银花,九里香,蒟酱叶,克氏蒿,孔石莼,罗勒,麻花,玫瑰花,没药,三条筋,桑叶,麝香蓍草,石菖蒲,石竹,石香薷,水仙花,台湾檫木,台湾胡椒,甜牛至,细辛,香樟,小草乌,辛夷,洋蓍草,夜香树,茵陈蒿,阴行草,月桂子,樟木,紫玉兰花,罗勒属,存在于许多植物中。 |

|||

|

促进小肠运动 |

16929 |

紫苏酮 |

白苏子,广藿香,尖紫苏叶,紫苏梗 |

|||

15 羌活

|

AchE抑制剂 |

11462 |

异欧前胡内酯 |

白芷,北沙参,分叉当归,杭白芷,宽叶羌活,羌活,独活,朝鲜当归 |

|

AchE抑制剂 |

13571 |

印度榅桲素 |

阿诺提花椒,白云花,白芷,毒灰毛豆,构树,厚果当归,具毛类阿魏,木橘Ⅱ,石防风,羌活,朝鲜当归,云前胡 |

|

AchE抑制剂 |

15647 |

紫花前胡苷 |

白花前胡,白芷、独活、峨参,宽叶羌活,前胡,羌活,朝鲜当归 |

|

AchE抑制剂 |

22774 |

花椒毒素 |

奥帕草(根),补骨脂,大阿米,独活,杭白芷,牛防风,欧防风,蛇床子,朝鲜当归,药用当归,元当归,云南羌活,崖椒属,云香属。 |

|

支气管平滑肌松弛剂 |

20995 |

α-松油醇 |

艾叶,白豆蔻,百里香,茶叶,柴胡,岗松,厚朴,花椒,黄花蒿(青蒿),金钱草,金银花,橘皮,宽叶羌活,阔叶缬草,连翘,辽细辛黄,蔓荆子,迷迭香,山杏仁,麝香草,生姜,五味子,细辛,杏仁,茵陈蒿,存在于许多植物中 |

|

支气管平滑肌兴奋剂 |

17055 |

α-水茴香萜 |

阿陆哈良姜,独活,辐射松,干姜,枸橼,橘皮,宽叶羌活,木香,水茴香桉,香黄连木 |

|

肾上腺素拮抗剂 |

1048 |

γ-氨基丁酸 |

板蓝根,蟾酥,重瓣萱草,独活,多序岩黄芪,干地黄,甘蔗,枸杞子,栝楼,鸡脑,李子,明党参,木香,羌活,粟米,天花粉,西瓜,豌豆属,野豌豆属,菜豆属,存在于许多植物中 |

|

抗过敏

|

12891 |

cis-9,cis-12-亚油酸(cis-9,cis-12-十八碳二烯酸) |

白果,斑纹芦荟,槟榔,川芎,醋柳果,大车前,大枣,冬虫夏草,杜衡,干地黄,枸杞根皮,枸杞子,黑紫梨果寄生,红花,华东蓝刺头,鸡冠子,箭叶淫羊藿,栝楼,曼陀罗子,蔓荆子,毛曼陀罗子,蒙古黄芪,木香,羌活,人参,山楂,山茱萸,双边栝楼,天花粉,西洋参,杏仁,鸦胆子,亚麻,药用蒲公英,益智仁,茵陈篙,鱼腥草,紫苏,存在于许多植物中 |

|

抗过敏

|

20992 |

4-松油醇 |

艾叶,厚朴,花椒,宽叶羌活,连翘,南鹤虱,羌活,麝香草,生姜,五味子,细辛,互生叶白千层 |

|

IL-1β抑制剂 |

20992 |

4-松油醇 |

艾叶,厚朴,花椒,宽叶羌活,连翘,南鹤虱,羌活,麝香草,生姜,五味子,细辛,互生叶白千层 |

|

|

11462 |

异欧前胡内酯 |

白芷,北沙参,分叉当归,杭白芷,宽叶羌活,羌活,独活,朝鲜当归 |

16葶苈子

|

子宫兴奋剂 |

1599 |

花生四烯酸 |

北美葶苈子,荒野独行菜,蒲黄,小叶贯众 |

||

|

子宫兴奋剂 |

1599 |

花生四烯酸 |

北美葶苈子,荒野独行菜,蒲黄,小叶贯众 |

||

17贯众

|

促进肠运动 |

3551 |

绿原酸 |

阿拉伯金合欢,白梅花,北京石韦,北沙参,萹蓄,茶叶,车桑子叶,醋柳果,大车前,大血藤,杜仲,多足蕨,甘蓝,光叶丁公藤,黄蒿,,黄鹤毛忍冬,鸡子木,假马鞭,金银花,可可,琉球蛇根草,,庐山石韦,马钱子,蓬子菜,千屈菜,山里红,山莴苣,山楂,石韦,乌毛蕨,腺叶忍冬,小果咖啡,小叶贯众,旋复花,药用蒲公英,野山楂,异株荨麻,英国山楂,有柄石韦,鱼腥草,蜘蛛香,栀子,存在于许多植物中(包括沙戟属,金鸡纳属,蓝盆花属,缬草属,千里光属,阔苞菊属和金丝桃属) |

||

|

子宫兴奋剂 |

1599 |

花生四烯酸 |

北美葶苈子,荒野独行菜,蒲黄,小叶贯众 |

||

|

子宫兴奋剂 |

3551 |

氯原酸 |

阿拉伯金合欢,白梅花,北京石韦,北沙参,萹蓄,茶叶,车桑子叶,醋柳果,大车前,大血藤,杜仲,多足蕨,甘蓝,光叶丁公藤,黄蒿,,黄鹤毛忍冬,鸡子木,假马鞭,金银花,可可,琉球蛇根草,,庐山石韦,马钱子,蓬子菜,千屈菜,山里红,山莴苣,山楂,石韦,乌毛蕨,腺叶忍冬,小果咖啡,小叶贯众,旋复花,药用蒲公英,野山楂,异株荨麻,英国山楂,有柄石韦,鱼腥草,蜘蛛香,栀子,存在于许多植物中(包括沙戟属,金鸡纳属,蓝盆花属,缬草属,千里光属,阔苞菊属和金丝桃属) |

||

|

|

1599 |

花生四烯酸 |

北美葶苈子,荒野独行菜,蒲黄,小叶贯众 |

||

|

促进肠运动 |

3551 |

绿原酸 |

阿拉伯金合欢,白梅花,北京石韦,北沙参,萹蓄,茶叶,车桑子叶,醋柳果,大车前,大血藤,杜仲,多足蕨,甘蓝,光叶丁公藤,黄蒿,,黄鹤毛忍冬,鸡子木,假马鞭,金银花,可可,琉球蛇根草,,庐山石韦,马钱子,蓬子菜,千屈菜,山里红,山莴苣,山楂,石韦,乌毛蕨,腺叶忍冬,小果咖啡,小叶贯众,旋复花,药用蒲公英,野山楂,异株荨麻,英国山楂,有柄石韦,鱼腥草,蜘蛛香,栀子,存在于许多植物中(包括沙戟属,金鸡纳属,蓝盆花属,缬草属,千里光属,阔苞菊属和金丝桃属) |

||