中医能态转换理论

中医理论的最初构建方法见于《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》[1],该篇说“论理人形,列别脏腑,端络经脉,会通六合,各从其经,气穴所发,各有处名,溪谷属骨,皆有所起。分部逆从,各有条理。四时阴阳,尽有经纪。外内之应,皆有表里。”应用这一方法构建的中医理论体系分散在《黄帝内经》灵素之中。内经中经常有一句话叫:“知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷”。根据我们的研究,中医理论用一句话来概括就叫“中医能态转换理论”,用一个公式来概括,就叫中医能态转换方程。中医能态转换理论就是用中医语言描述自然界和人体固有的能(精气神),通过一系列超微结构(经络)及其它们的复杂关系网络,转换为人体形态、神态、意态(精神)和病态规律的理论。

1.中医能与态

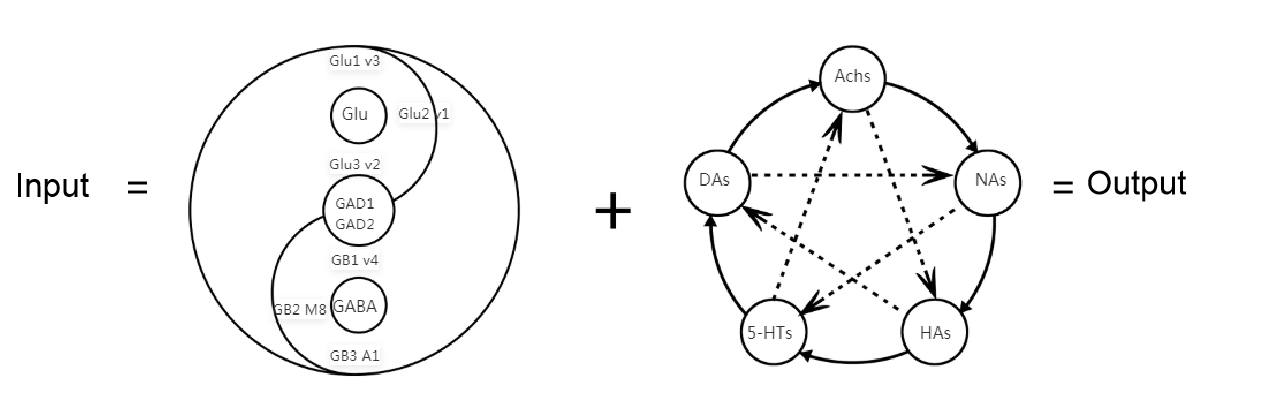

在中医能态转换理论中,输入为能,能蕴含在精气神中,具体包括三阴三阳标本,五行(金木水火土),四气、五味。我们把自然界赋予的能,称为外生配基,而把源自于体内固有的能称为内生配基。中医能态转换方程中,它的输出为态,态为可目测和感知的表型,中医称为象。包括形态、神态、意态和病态。

精气神在自然界是客观存在,虽然看不见,但可以通过自然界的物候、形态、神态、灾变变化观察到它们的存在,并且可以分类。日月五星和地球本身是能的提供者。人在地球上的位置为人与自然关系的坐标。在人体,精气神为生命活性物质,同源异名,互相转换,五味提供的胃气是能的直接补充者。

2.中医能态转换方程

中医能态转换理论可用中医能态转换方程来表示,这是一个生物学方程,也是一个微观结构方程,当计算针灸和药物作用强度时可转换为数学方程。方程中共有十七个变量。它们分别是:Glu1 厥阴、V3 风、Glu2 少阴 V1热、Glu3 少阳 V2 暑;GB1太阴 V4湿、GB2阳明 M8 燥、GB3 太阳 A1寒;Achs 木、NAs 火、HAs 土、5-HTs 金、DAs 水;这些变量之间通过人体经络超微结构相互作用。

3.中医能态转换时空标记

中医能态转换理论的全部内容都包含在下列有意义的本体组合中。甲子相合的数学排列模式代表了六十年中每一个干支组合的时空和能态转换意义。

01.甲子02.乙丑03.丙寅04.丁卯05.戊辰06.己巳07.庚午08.辛未09.壬申10.癸酉

11.甲戌12.乙亥13.丙子14.丁丑15.戊寅16.己卯17.庚辰18.辛巳19.壬午20.癸未

21.甲申22.乙酉23.丙戌24.丁亥25.戊子26.己丑27.庚寅28.辛卯29.壬辰30.癸巳

31.甲午32.乙未33.丙申34.丁酉35.戊戌36.己亥37.庚子38.辛丑39.壬寅40.癸卯

41.甲辰42.乙巳43.丙午44.丁未45.戊申46.己酉47.庚戌48.辛亥49.壬子50.癸丑

51.甲寅52.乙卯53.丙辰54.丁巳55.戊午56.己未57.庚申58.辛酉59.壬戌60.癸亥

二十四节气是时空转换的节点,它既是一个时间节点,又是一个空间标记。

4.中医能态转换文献

中医能态转换理论阐释了在时空四维空间内,以人为中心的天地自然环境能(精气神)对人体内能(精气神)施加影响,最终转化为人体形态、神态、意态和病态的规律。

内经中多次强调:东方生风,风生木,木生酸,酸生肝,肝生筋,筋生心。其在天为元,在人为道,在地为化,化生五味。道生智,元生神,化生气。神在天为风,在地为木,在体为筋,在气为柔,在脏为肝。其性为暄,其德为和,其用为动,其色为苍,其化为荣,其虫毛,其政为散,其令宣发,其变摧拉,其眚为陨,其味为酸,其志为怒。怒伤肝,悲胜怒;风伤肝,燥胜风;酸伤筋,辛胜酸。南方生热,热生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾。其在天为热,在地为火,在体为脉,在气为息,在脏为心。其性为暑,其德为显,其用为躁,其色为赤,其化为茂,其虫羽,其政为明,其令鬱蒸,其变炎烁,其眚燔焫,其味为苦,其志为喜。喜伤心,恐胜喜;热伤气,寒胜热;苦伤气,咸胜苦。中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾,脾生肉,肉生肺。其在天为湿,在地为土,在体为肉,在气为充,在脏为脾。其性静兼,其德为濡,其用为化,其色为黄,其化为盈,其虫倮,其政为谧,其令云雨,其变动注,其眚淫溃,其味为甘,其志为思。思伤脾,怒胜思;湿伤肉,风胜湿;甘伤脾,酸胜甘。西方生燥,燥生金,金生辛,辛生肺,肺生皮毛,皮毛生肾。其在天为燥,在地为金,在体为皮毛,在气为成,在脏为肺。其性为凉,其德为清,其用为固,其色为白,其化为敛,其虫介,其政为劲,其令雾露,其变肃杀,其眚苍落,其味为辛,其志为忧。忧伤肺,喜胜忧;热伤皮毛,寒胜热,辛伤皮毛,苦胜辛。北方生寒,寒生水,水生咸,咸生肾,肾生骨髓,髓生肝。其在天为寒,在地为水,在体为骨,在气为坚,在脏为肾。其性为凛,其德为寒,其用为【缺】,其色为黑,其化为肃,其虫鳞,其政为静,其令【缺】,其变凝冽,其眚冰雹,其味为咸,其志为恐。恐伤肾,思胜恐;寒伤血,燥胜寒;咸伤血,甘胜咸。

5.中医能态转换十大理论

中医能态转换理论具体表述为十大理论。十大理论阐述了中医能态转换方程中各种变量间关系的规律,是解开中医能态转换方程的钥匙。

中医能态转换理论一表述为:土主甲己,金主乙庚,水主丙辛,木主丁壬,火主戊癸。子午之上,少陰主之;丑未之上,太陰主之;寅申之上,少陽主之;卯酉之上,陽明主之;辰戌之上,太陽主之;巳亥之上,厥陰主之。中医能态转换理论一阐释了时空和能态的关系,包含了中医能态转换方程中时间与十一个变量之间的关系。

中医能态转换理论二表述为:厥阴之上,风气主之;少阴之上,热气主之;太阴之上,湿气主之;少阳之上,相火主之;阳明之上,燥气主之;太阳之上,寒气主之。所谓本。中医能态转换理论二阐释了三阴三阳标本关系,包含了中医能态转换方程十二个变量之间的关系。

中医能态转换理论三表述为:三阳之离合,太阳为开,阳明为合,少阳为枢。三阴之离合,太阴为开,厥阴为合,少阴为枢。中医能态转换理论三阐释了三阴三阳在自然界和人体的空间位置内相互转换规律,包含了中医能态转换方程中六个变量之间的空间的能态转换关系。

中医能态转换理论四表述为:显明之右,君火之位。君火之右,退行一步,相火治之;复行一步,土气治之;复行一步,金气治之;复行一步,水气治之;复行一步,木气治之;复行一步,君火治之。相火之下,水气承之;水位之下,土气承之;土位之下,风气承之;风位之下,金气承之;金位之下,火气承之;君火之下,阴精承之。中医能态转换理论四阐释了五行之间相生相克的规律,包含了中医态转换方程中五个变量之间的能态转换关系。

中医能态转换理论五表述为:少阳之上,火气治之,中见厥阴;阳明之上,燥气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阳之上,湿气治之,中见阳明。所谓本。本之下,中之见。见之下,气之标。本标不同,气应异象。少阴太阳从本从标,太阴少阳从本,阳明厥阴不从标本,从乎中。中医能态转换理论五阐释了三阴三阳和六气标本中气之间的关系。包含了中医能态转换理论中十二个变量的能态转换的三层关系。

中医能态转换理论六表述为:平气:木曰敷和,火曰升明,土曰备化,金曰审平,水曰静顺。不及:木曰委和,火曰伏明,土曰卑监,金曰从革,水曰涸流。太过:木曰发生,火曰赫曦,土曰敦阜,金曰坚成,水曰流衍。中医能态转换理论六阐释了五行各个变量的三种状态。包含了中医能态转换方程中五个变量之间的三层关系。

中医能态转换理论七表述为:太阳常多血少气,少阳常少血多气,阳明常多气多血,少阴常少血多气,厥阴常多血少气,太阴常多气少血,此天之常数。中医能态转换理论七阐释了三阴三阳在人体的两种运行方式的定量变化,包含了中医能态转换方程中六个变量之间的定量关系。

中医能态转换理论八表述为:色合五行,脉合阴阳。五色者:心赤,肺白,肝青,脾黄,肾黑。阴阳者:去者为阴,至者为阳;静者为阴,动者为阳;迟者为阴,数者为阳。中医能态转换理论八阐释了人体体表能态检测方法,包含了中医能态转换方程中人体内十一个变量数据提取方法。

中医能态转换理论九表述为:病机十九条,《黄帝内经》说:诸风掉眩,皆属于肝;诸寒收引,皆属于肾;诸气膹鬱,皆属于肺;诸湿肿满,皆属于脾;诸热瞀瘛,皆属于火;诸痛痒疮,皆属于心。诸厥固泄,皆属于下;诸痿喘呕,皆属于上。诸禁鼓慄,如丧神守,皆属于火;诸痉项强,皆属于湿;诸逆衝上,皆属于火;诸胀腹大,皆属于热;诸躁狂越,皆属于火;诸暴强直,皆属于风;诸病有声,鼓之如鼓,皆属于热;诸病胕肿,疼酸惊骇,皆属于火;诸转反戾,水液浑浊,皆属于热;诸病水液。澄澈清冷,皆属于寒;诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热。表2显示了公式中十七个变量与病症关系。

表2中医能态转换方程与病机十九条

|

标 |

上天本 |

诸痿喘呕 |

|

|

|

|

厥阴 |

风 |

诸暴强直 |

|

|

|

|

少阴 |

君火(热) |

诸胀腹大 |

诸病有声鼓之如鼓 |

诸转反戾水液浑浊 |

诸呕吐酸暴注下迫 |

|

少阳 |

相火 |

诸禁鼓栗如丧神守 |

诸逆冲上 |

诸躁狂越 |

诸病胕肿疼酸惊骇 |

|

太阴 |

湿 |

诸痉项强 |

|

|

|

|

阳明 |

燥 |

|

|

|

|

|

太阳 |

寒 |

诸病水液澄彻清冷 |

|

|

|

|

|

下地 |

诸厥固泄 |

|

|

|

|

|

肝(木) |

诸风掉眩 |

|

|

|

|

|

心(火) |

诸痛痒疮 |

诸热瞀瘛 |

|

|

|

|

脾(土) |

诸湿肿满 |

|

|

|

|

|

肺(金) |

诸气膹郁 |

|

|

|

|

|

肾(水) |

诸寒收引 |

|

|

|

中医能态转换理论九阐释了人体病机与疾病(症状)对应方法,包含了中医能态转换方程所有十七项变量与方程输出之间的关系。

中医能态转换理论十表述为:药有四气、五味、升降沉浮。辛甘发散为阳、酸苦涌泄为阴。咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳。五味入胃,各归所喜攻。中医能态转换理论十阐释了内外生配基与人体系统的关系。包含了能态转换方程输入项对十七项变量的影响,并通过输入来改变输出。中药为外生配基,作用于体内的靶;针灸刺激调动内生配基作用于体内的靶。中药方剂和针灸对人体靶总作用强度可用下述公式表达:

E=3a+2as-Bs+X

公式中 E代表一个剂型的中药方剂对人体内一个病的总作用强度,a代表单位中药主要有效成分,as代表单位中药系统增效成分,Bs代表靶系统兴奋,X代表药物其他成分综合效应和饮食,气候,光,情绪等对人体内网络的影响,为变数。

6.中医解剖与生理

中医理论中应用了众多的体表解剖标志,以解释其内脏器官的体表标志和组织的空间定位,并用来标记人体形态。在《黄帝内经》中,共有183个:头面部45个,躯干部46个,上肢部26个,下肢部34个,全身部12个,脏腑20个。

中医生理可以用能态转换理论和方程来表示。

另外中医还应用气穴作为人体超微结构体表解剖标志,经络为体内超微硬线结构,是能态转换的结构基础。

结语

我们把中医理论总结为中医能态转换理论,中医能态转换理论可以用中医能态转换方程来表示,也可以用甲子相合的数学排列模式来表示,这一模式代表了六十年中每一个干支组合的时空和能态转换意义。中医能态转换理论用中医能态转换十大理论来表述。我们研究了一个医学能态转换理论和方程,一个中医能态转换理论和方程,它们在宏观和微观的界面上是相等的。这样中西医理论就在能态转换的界面上达到了高度整合。

参考文献

[1] (清)陈梦雷等编.古今图书集成医部全录 点校本 [M].北京:人民卫生出版社,1991.07.